Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно.

Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Наше прошлое...

- Автор темы Ветер

- Дата начала

- Последняя активность Последняя активность:

- Ответы: Ответы 99

- Просмотры: Просмотры 8 тыс.

Житель Саратова не смотрел телевизор 33 года |

Насритдин Халимов, 59-летний одинокий житель Саратова с инвалидностью. С 2022 года он периодически обращается в фонд «Хорошие люди» за горячими обедами. А недавно он попросил у них еще три вещи — гуталин, чтобы «седые» туфли стали черными, пишущую машинку — чтобы написать свою биографию и телевизор — потому что последний раз он смотрел его 14 февраля 1992 года.

По словам мужчины, все это время он находился в информационном вакууме, узнавая новости только из разговоров на улицах города, в автобусах или в очередях за бесплатными обедами фонда.

Волонтеры из фонда не могли отказать Насритдину и привезли ему все, что он просил. В том числе и телевизор, который он выбрал сам. Однако уже на месте оказалось, что в его квартире не ловит сигнал.

когда долгожданный телевизор оказался бесполезен без антенны, мужчина сильно расстроился. Волонтёры временно вышли из положения, показав ему несколько старых фильмов на смартфоне. Смотря их, Настритдин расплакался — то ли из-за сюжета, то ли из-за отсутствия обещанного ТВ. Ну а волонтеры обещают решить проблему с телевизором уже в ближайшее время.

«Мелкобуржуазная балалайка»

Керенский, Ульянов

Все преимущества, казалось, были на стороне Керенского. Он только что пересел из кресла министра юстиции в кресло военного министра и уже подумывал о премьерстве. Ко дню рождения Керенского сразу два российских журнала — «Нива» и новорожденная «Республика» — опубликовали о нем биографические очерки. Что характерно — с одним и тем же эпиграфом, заимствованным из тютчевского стихотворения, посвященного Пушкину: «Его, как первую любовь, России сердце не забудет…»В апреле 1917 года Ленину исполнилось 47 лет, Керенскому — 36, и оба метили в вожди революции.

На день рождения Ленина никто не отреагировал, и он, злобствуя, обзывал Керенского «мелкобуржуазной балалайкой».

Своеобразие ситуации заключалось в том, что оба соперника были не просто давно знакомы. Они родились в одном городе — Симбирске — и, можно сказать, в один день, хотя и с одиннадцатилетней разницей. Долгое время их судьбы шли параллельно, но именно весной 1917 года пересеклись самым роковым для России образом.

Родившиеся в Симбирске

Александр Керенский появился на свет 22 апреля 1881 года по старому стилю, Владимир Ульянов — в 1870-м, тоже 22 апреля, но уже в соответствии с новым, принятым сейчас григорианским летоисчислением.Исследователи из числа борцов с «жидомасонами» отмечают, что у евреев родство передавалось по женской линии. На этом основании они именуют Ульянова Бланком (в честь деда по матери). А вот по отцу, выходцу из крестьян, в нем гораздо заметнее примесь татарской крови.

«Вредные» корни «историки» обнаружили и у Керенского. Якобы он приходился внуком еврею-выкресту по фамилии Кирбис. На самом деле основатель династии, Михаил Иванович, был сельским священником в одном из глухих местечек Пензенской губернии, и о евреях там судили исключительно по Библии. Называлось это глухое местечко Керенки, отсюда и фамилия.

Метрическая запись о рождении и крещении Александра Керенского в Тихвинской церкви города Симбирска 6 июня 1881 года

Один из трех сыновей приходского попа и отец нашего героя, Федор, с отличием закончил Пензенскую духовную семинарию, но вместо церковной стези начал преподавать русскую словесность в светских учебных заведениях.

Позже он получил назначение в Симбирск, директором мужской гимназии, и вот здесь-то среди его учеников оказался Володя Ульянов.

Отец этого мальчика, Илья Николаевич Ульянов, занимал должность инспектора учебных заведений Симбирской губернии и был прямым начальником Федора Михайловича Керенского. Стоит ли удивляться, что учился Володя отлично?

Впрочем, единственную четверку в своем аттестате золотой медалист Володя Ульянов получил именно по предмету, который преподавал сам директор гимназии, — логике. И, кстати сказать, с логикой у Ленина-Ульянова всегда было плоховато.

С другой стороны, когда господин губернский инспектор скончался, Федор Михайлович не стал лягать сына своего покойного начальника, а выписал ему для поступления в университет замечательную характеристику. Благородство этого поступка станет еще очевидней, если учесть, что незадолго до этого старший из братьев Ульяновых, Александр, был казнен за участие в покушении на царя-батюшку.

Карета с зелеными шторками

Саше Керенскому было тогда шесть лет, но события четко отпечатались в его памяти.«Хотя Александр Ульянов был связан с моей жизнью лишь косвенно, в детском воображении он оставил неизгладимый след не как личность, а как некая зловещая угроза. При одном упоминании его имени в моем сознании сразу же возникала картина мчащейся по ночному городу таинственной кареты с опущенными зелеными шторками, которая увозит людей в неизвестность.

Раскрытие в Санкт-Петербурге тайного заговора и арест сына видного симбирского чиновника послужили основанием для арестов в городе, которые, как правило, проводились по ночам.

Керенский в юности

Тревожные разговоры взрослых об этих ужасных событиях проникли в нашу детскую, а тесные отношения нашей семьи с семьей Ульяновых привели к тому, что мы вскоре узнали о казни их высокоодаренного сына.

Таким было мое первое соприкосновение с революционным движением...»

Хотя в своих мемуарах Александр Федорович и не уточняет, какие именно тесные связи существовали между Ульяновыми и Керенскими, можно предположить, что речь шла о чем-то вроде «дружбы домами».

Все-таки, помимо связи начальник — подчиненный, главы семей происходили из одной социальной среды (разночинцы), работали в одной сфере (образование), имели сопоставимые уровни доходов (хорошее жалованье плюс небольшие имения в окрестностях Симбирска).

Это был особый провинциальный интеллигентский мирок, членами которого могли стать как дворяне, так и потомки их крепостных крестьян. Сословное происхождение в данном случае не играло решающей роли. Гораздо важнее было наличие высшего образования, приверженность к умеренно либеральным взглядам и постоянно декларируемая любовь к народу.

Однако из теста, которое здесь замешивалось, выходили будущие террористы — такие как Александр Ульянов или влюбленная в него гимназистка Зинаида Коноплянникова. Со временем она примкнет к эсерам, в 1906 году застрелит «палача Московского восстания» генерала Мина и, подобно предмету своего обожания, закончит жизнь на виселице...

Водевиль с переодеванием

В той пасторальной дореволюционной России еще не было телевидения. Чтобы скрасить досуг, люди образованные устраивали вечеринки — с обсуждением литературных новинок, любительскими постановками.Впоследствии в среде русской эмиграции ходила легенда, будто в одном из спектаклей Володя Ульянов играл атамана разбойников, а Саша Керенский — принцессу, которая от этого атамана спасалась. Далее следовало сопоставление с 1917 годом, когда Керенский якобы снова спасался от Ленина в женском платье.

Первая жена и сыновья Александра Керенского

Но речь здесь идет все-таки о легенде. Вряд ли при одиннадцатилетней разнице в возрасте Саша и Володя могли играть в одном спектакле. Хотя в качестве актера-любителя Керенский действительно довольно рано снискал признание. Причем самой удачной его ролью была роль Хлестакова — хвастуна, болтуна и ничтожества.

В облике и манере поведения Керенского было что-то неуловимо женственное. За глаза его называли Александрой Федоровной (так звали и супругу Николая II). Но в женском платье от Ленина он не спасался: накануне Октябрьского переворота Керенский открыто покинул Петроград в машине американского посольства. А несколькими днями позже бежал из Гатчины в форме матроса.

Аналогичный эпизод имел место и с Лениным, только тремя месяцами раньше — в июле. Скрываясь от агентов Временного правительства, он решил выбраться из столицы в Кронштадт. По словам хозяйки конспиративной квартиры, Маргариты Фофановой, Сталин сбрил Ильичу бороду и усы, повязал голову платком и нарядил в простонародное женское платье.

— Ну, что, Коба, похож я на бабу? — спросил Ленин.

— Более чем похож, — ответил верный друг и соратник.

До берега Невы, где его ждал катер, Ильич прошелся под ручку то ли с тем же Сталиным, то ли с Зиновьевым. А уже в катере переоделся… матросом.

Адвокат-неудачник

Прежде чем заняться политикой, оба — и Ленин, и Керенский — получили юридическое образование и работали адвокатами.В качестве помощника присяжного поверенного Владимир Ульянов вел несколько дел, связанных с мелкими кражами и имущественными претензиями. Часть из них выиграл, в том числе собственное дело — против крестьян, допустивших потраву в имении Кокушкино, которое принадлежало семье Ульяновых.

Затем занялся революционной деятельностью. Создал «Союз освобождения рабочего класса», загремел в ссылку. Отбыв срок, выехал с молодой женой, Надеждой Крупской, за границу.

С 1898 года Ленин жил в эмиграции, целиком посвятив себя созданию большевистской партии и склокам с другими марксистскими группировками.

Россию он посетил только в 1905—1906 годах, в разгар Первой русской революции. Однако все его попытки повлиять на события остались незамечены окружающими.

Снова оказавшись за границей, Ленин подвел итоги революции и обвинил в поражении своих политических соперников — либералов, народников, меньшевиков-марксистов. Они, дескать, «заигрывали с царизмом», недооценили прогрессивную роль рабочего класса, вовремя не призвали мужика к топору и т. д.

Выпускная фотография класса Владимира Ульянова, 1887 год. В центре — директор Ф.М. Керенский. В. Ульянов — третий слева во втором ряду снизу

Соперники мало обращали внимания на его ругань. Находясь в России, они пытались действовать с трибуны Государственной думы. Им удалось убедить общество в необходимости реформ и уничтожения самодержавия.

Ленин за то же время сумел установить контроль лишь над маленькой полулегальной партией. Хотя, как показало время, это было гораздо важнее…

Многие биографы полагают, что экстремизм Ленина объясняется крахом всех его попыток сделать карьеру в рамках системы, существовавшей в России. Дескать, с клеймом «брата государственного преступника» он не сумел стать чиновником, адвокатом оказался довольно средненьким, ну и бросился во все тяжкие.

Однако пример другого адвоката, Керенского, показывает, что в революцию шли отнюдь не одни только неудачники.

Слишком блестящая карьера

В 1889 году Федор Михайлович Керенский получил должность главного инспектора училищ Туркестанского края, то есть достиг тех же карьерных высот, что и Ульянов-старший.Семья переехала в Ташкент, где и прошли Сашины отроческие годы. Подобно Ленину, он закончил гимназию с золотой медалью, после чего отправился в столицу и поступил в Санкт-Петербургский университет.

Получив в 1904 году диплом, Александр Керенский женился на курсистке Ольге Барановской и вступил в столичную коллегию адвокатов. Список представленных им рекомендаций включал имена столь высокопоставленных чиновников, что прогрессивно мыслящие коллеги поначалу ему отказали. Керенский, по их мнению, был слишком уж тесно связан с властями. Пришлось представить поручителей рангом пониже, но зато имевших репутацию либералов.

Начались рабочие будни. Молодой защитник буквально за копейки или вовсе бесплатно консультировал бедняков, помогая им бороться с чиновниками и работодателями.

Керенский в эмиграции, 1938 год

В отличие от Ленина, марксизмом Александр Федорович не увлекался, а отдавал предпочтение народникам и их последователям — социалистам-революционерам (эсерам).

Разница заключалась в том, что марксисты связывали счастливое будущее с пролетариатом, а эсеры отводили главную роль самому многочисленному в России классу — крестьянству. Хотя Керенский мыслил еще более широко, считая, что в борьбе с самодержавием должны объединиться все слои общества.

Он не связывал себя ни с какой партией. Хотя однажды, под впечатлением от Кровавого воскресенья, Александр Федорович предложил свои услуги эсерам, выразив желание поучаствовать в каком-нибудь теракте. Руководитель боевиков Азеф ему отказал.

С тех пор Керенский помогал нелегалам по мелочи — оказывал юридические услуги, пописывал критические статейки, прятал запрещенную литературу. Именно за последний грех он и был арестован в декабре 1905 года. Александр Федорович попросту забыл, что в его квартире, в углу, лежит пачка недавно запрещенного журнала «Буревестник». И тут нагрянули жандармы с обыском…

Из тюрьмы он вышел через три месяца в связи с амнистией, объявленной по поводу созыва I Государственной думы.

Вернувшись к адвокатской практике, Керенский быстро приобрел известность. Первое громкое дело он выиграл в октябре 1906 года, защищая в Ревеле эстонских крестьян, разграбивших поместье барона. Из числа местных защитников ему помогал Ян Поска — будущий президент независимой Эстонии.

Большинство обвиняемых были оправданы, что сделало Керенского популярным среди лидеров малых народов Российской империи.

В 1906—1914 годах он отметился буквально на всех сколь-нибудь значимых процессах с политической окраской. Среди его подзащитных — боевики из числа эсеров, анархистов и социал-демократов, армянские националисты из «Дашнакуцюна», рабочие Ленских приисков, еврей Бейлис, обвиненный в ритуальном убийстве русского мальчика.

Как правило, Керенскому удавалось добиться либо полного оправдания, либо вынесения максимально мягких приговоров.

Успех на двух последних процессах привел к тому, что Керенский решил баллотироваться в IV Государственную думу. Предложение поступило от находившейся в подполье партии эсеров, так что формально он выступал в роли независимого кандидата.

Власти прекрасно понимали, кто именно стоит за такими «независимыми», и всячески им препятствовали. Однако Александру Федоровичу удалось буквально проскочить в Думу от нескольких уездных городков Саратовской губернии.

Вместе с другими тайными эсерами он организовал фракцию «трудовиков» — так называемую Трудовую группу, которую сам же и возглавил.

Всеми забытый Ленин

В год начала Первой мировой войны Владимиру Ленину было 44, и он мало чего добился в жизни.Партия, созданная неимоверными трудами, ценой ссор и разрывов с друзьями, постепенно выходила из-под контроля. Действовавшие в России подпольные большевистские организации не очень-то слушались заграничных деятелей. Но главное, многие испытанные бойцы «завязли в буржуазной трясине» — стали обычными журналистами, врачами, инженерами.

Один из ленинских эмиссаров встретился с бывшим боевиком, а ныне преуспевающим бизнесменом Леонидом Красиным, и попросил для прозябающего в Швейцарии Ильича денег. Красин, смеясь, протянул две десятирублевки и пояснил, что судьба этого «бездельника» и «ничтожества» его не волнует.

Правда, когда война заполыхала, Ленин несколько оживился и принял участие в так называемой Циммервальдской конференции. Однако европейских социал-демократов не особенно воодушевляла идея разжечь революции в своих странах. Они считали, что атаку следует отложить до воцарения мира в Европе.

Ленин впал в пессимизм. Судя по записям, он считал, что на тот момент лучше всего для революции созрела… Швейцария — маленькая нейтральная страна. Здесь была сильная марксистская партия, качественные часы, вкусные сыры и банки, в недрах которых таились неимоверные запасы золота и валюты. Россия его пока не интересовала.

Керенский в роли пророка

Керенский в этот период, напротив, находился в центре российской политической жизни.Пламенные выступления в Думе сделали его самым известным лидером левых и, более того, снискали симпатии даже таких умеренных партий, как октябристы и кадеты.

Чувствуя свое растущее влияние, 14 февраля 1917 года Керенский выступил с речью, за которую вполне мог лишиться депутатского мандата и подвергнуться судебному преследованию.

«Как можно прикрывать свое бездействие исполнением закона, когда ваши враги не прикрываются законом, а, открыто надсмехаясь над всей страной, издеваясь над вами, каждый день нарушают закон?!

С нарушителями закона есть только один путь — путь физического их устранения!

Александр Керенский в сентябре 1917 года

Подумайте господа, подумайте, и не придете ли вы со мной к одному выводу, что иногда гангренозного больного, который умрет через две недели, нужно вылечить хирургическим лечением немедленно, и тогда он воскреснет с новыми силами к новой жизни!»

Это была последняя речь Керенского в IV Государственной думе. Нет, он не отправился в ссылку или на каторгу. Говоря о больном, который должен скончаться через две недели, Александр Федорович интуитивно попал в десятку. Через две недели монархия почила в бозе...

Керенский, благодаря своему хладнокровию и красноречию, стал одним из самых видных деятелей Временного правительства. Его выступления буквально доводили публику до экстаза: дезертиры рвались на фронт, а великосветские дамы бросали под ноги пламенному трибуну жемчужные ожерелья.

Молодая русская революция жаждала обрести своего вождя в молодом политике. Он выгодно отличался как от царских бюрократов, так и от высоколобых умеренно-либеральных деятелей — выходцев из прошлой эпохи.

В его красноречии угадывали Марата, а в лице находили сходство с Наполеоном. И, подобно 30-летнему Бонапарту, 36-летний Керенский лез на вершину власти. В июле он возглавил Временное правительство…

Но еще в апреле в России появился Ленин. И два земляка начали поединок…

Слово сказанное и слово писаное

До осени они были главными актерами на политической сцене. Российская публика с удивлением наблюдала, как лысый, картавящий и не слишком фотогеничный Владимир Ильич переигрывал по очкам своего более молодого и эффектного оппонента.Как это у него получилось? Очень просто. Набор хлестких лозунгов, размноженных с помощью газет и листовок, впечатлил массы больше, нежели профессиональное красноречие. Все-таки слышать речи Керенского могли тысячи, а ленинские призывы читали миллионы. К тому же лидер большевиков обещал разрешить все проблемы чуть ли не сейчас и немедленно, в то время как Керенский призывал к труду и самопожертвованию.

В результате Россия, словно легкомысленная женщина, из двух ухажеров предпочла того, который оказался более щедр на обещания...

Когда противостояние закончилось, для победившего Ленина началась другая жизнь, уже без Керенского.

А что же Александр Федорович?

Эмигрировав из России, он не бедствовал. Писал книги и читал лекции. Разошелся с первой супругой, женился на француженке Терезе Нель, затем пережил еще несколько любовных романов. Трое его сыновей стали достойными представителями среднего класса, хотя своим знаменитым отцом не гордились: все-таки он проиграл Россию и по западным понятиям был неудачником.

Незадолго до смерти Александр Федорович встретился с советским журналистом Генрихом Боровиком и сделал интересное признание: «Смешно, конечно, говорить сейчас такое, но если бы тогда существовало телевидение, со мной была бы вся страна, я не проиграл бы никому! Как оратору мне не было равных в России!»

Александр Федорович Керенский

И еще один эпизод из той встречи.

Боровик обратил внимание на перстень, который носил Керенский, — очень дорогой и старинный. Александр Федорович пояснил, что получил его в подарок от какого-то французского набоба и что, согласно преданию, все владельцы этого украшения кончали жизнь самоубийством.

«Но я не верю в приметы, и вот вам доказательство. Этот перстень у меня уже много лет, а я все живу, живу. И не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Да и поздно. Такие решения надо принимать гораздо раньше. Тем более что и причин, и поводов было предостаточно. А когда тебе 85... Теперь стреляйся, хе-хе, не стреляйся — никто не обратит внимания».

Керенский скончался в одной из лондонских муниципальных больниц 11 июня 1970 года — вскоре после того как на его родине с максимальной пышностью было отпраздновано столетие со дня рождения Ленина.

Дмитрий Митюрин, историк, журналист

Санкт-Петербург

Как Андропов пытался спасти СССР

Юрий Владимирович Андропов на должность генсека ЦК КПСС заступил в конце 1982-го года и пробыл руководителем Советского Союза до февраля 1984-го года, когда, в связи с ослабшим здоровьем на фоне многолетней подагры, скончался. Собственно, и управлять огромной страной ему пришлось с больничной койки.При этом Андропова нельзя назвать пассивным руководителем, который всё пустил на самотёк. К моменту смерти Леонида Ильича Брежнева, прошлого советского руководителя, время правления которого в историю вошло под названием «эпоха застоя», СССР столкнулся с рядом серьёзных проблем, от решения которых зависело будущее государства. Это проблемы и в экономике, и социальные проблемы, и внешнеполитические неурядицы, и идеологический кризис. Андропов намеревался претворить в жизнь программу преобразований и спасти тем самым государство от возможного распада. Как и каким образом?

Ю.В. Андропов

Улучшение трудовой дисциплины

Если спросить обычного человека, что он знает о реформах Андропова, тот, вероятно, в первую очередь вспомнит предпринятые генсеком меры по укреплению дисциплины, которые были призваны решить проблему с прогульщиками и увеличить понизившуюся производительность труда в стране.

В рабочие будни в кинотеатры, магазины, бани направлялись милицейские группы, целью которых было выявление упоминаемых прогульщиков, на которых составляли соответствующие протоколы. Проштрафившиеся лишались премии и даже могли потерять работу. Была усложнена выдача больничных, а симулянтов наказывали. Точно также проводилась проверка предприятий на предмет наличия нарушителей дисциплины.

Борьба со спекулянтами и взяточниками

Борьба со спекуляцией при Андропове приняла новый оборот. Под суд пошло множество чиновников, виновных, по мнению Юрия Владимировича, в сложившейся ситуации: начальник главка торговли Мосгорисполкома Н.П. Трегубов, директор столичного гастронома «Елисеевский» (по названию которого дело получило название елисеевского) Ю.К. Соколов, ряд работников московского Главторга.

Наказание по статье за спекуляцию было ужесточено, а сотрудники милиции проводили облавы на рынках и вокзалах, где, как было установлено, могли торговать дефицитными товарами. Кроме того, сам Андропов, пока не находился в больничной палате, лично ходил по магазинам и проверял, не завышают ли продавцы цены.

Под суд пошли и директора овощных баз, крупные перекупщики импортных продуктов (фарцовщики). Были разгромлены крупные подпольные цехи по производству таких дефицитных товаров как косметика и джинсы. И хотя теневой рынок понёс потери, разгромить его Андропову не удалось: многие спекулянты просто ушли в тень, ожидая момента для возвращения.

Фрагмент из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Ещё будучи председателем КГБ, Андропов инициировал дело о расследовании коррупции на черноморском побережье Краснодарского края, получившее название «медуновского» по фамилии тогдашнего первого секретаря Краснодарского крайкома Сергея Медунова. Было арестовано множество чиновников, директоров торговых баз, магазинов с заместителями; собственно, сам Медунов. Впрочем, в 1983-го года обвинения в коррупции с Медунова сняли.

Однако чистка в рядах номенклатуры на нём не завершилась. В общей сложности, по словам историков, за время правления Андропова сменилось 18 советских министров и переизбрано 37 первых секретарей обкомов партии. В высшем руководстве оказались такие ставшие известными в будущем деятели как М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, Е.К. Лигачёв и другие.

Планы экономических реформ

Одним из направлений деятельности правительства Андропова в эти годы были экспериментальные меры по расширению прав предприятий в планировании и хоздеятельности. Соответствующее постановление было принято в середине июля 1983-го года. На ряде заводов вводился полный хозрасчёт. Частную деятельность разрешили в некоторых видах услуг: ремонтно-бытовых, образовательных (разрешили репетиторов), транспортных, развлекательных. В то же время финансовые услуги и крупная торговля оставались запрещены.

О том, что могло быть, если бы Андропов не умер спустя полтора года пребывания на посту генсека, продолжают спорить историки. Популярна версия, что в СССР в полную мощность развернулись бы дальнейшие реформы по китайскому образцу: экономические преобразования без демократизации. В частности планировалась поэтапная легализация мелкого бизнеса. Впрочем, эти реформы, а также реформы политического характера были проведены уже Михаилом Сергеевичем Горбачёвым.

М.С. Горбачёв

Юрий Андропов явно понимал проблемы, с которыми столкнулось советское общество. Однако принятые им меры по их решению в некоторых случаях были недостаточны; в других же случаях ему просто не хватило времени.

Меры по повышению дисциплины обернулись провалом. Облавы оказались неэффективны; люди как уходили с работы, так и продолжали уходить. Как результат, облавы быстро свернули.

Борьба с нелегальным бизнесом также не увенчалась успехом. Андропов боролся с симптомами проблемы, но не с её корнем. Подпольщики никуда не делись.

Не смог решить Андропов и коррупционный вопрос. Решить проблему устранением отдельных нечестных на руку элементов было невозможно: требовалось полноценное обновление системы.

Претворение в жизнь экономических реформ требовало времени, которого у Юрия Владимировича не оказалось. Как мы уже упоминали, преобразования в экономической сфере провёл Горбачёв. Вопрос, насколько они были успешными, предмет отдельного разговора. (Краткий ответ: не были.)

Андропов пытался спасти СССР, но не смог, и даже если бы у него было больше времени, не факт, что сумел бы. Во всяком случае, для этого нужно было проводить более масштабные и более глубокие реформы.

Как сложилась судьба 16-летней любовницы Берии?

Хотя официально всесильный соратник Сталина Лаврентий Павлович Берия был женат единожды (к слову, мы как-то писали о судьбе его детей после его расстрела), у него было множество любовниц. Ряд историков, говоря об их количестве, упоминает цифру 200. Некоторые же и вовсе насчитали, что у Берии было якобы больше 500 наложниц.Далеко не все из женщин Берии вступали с ним в отношения по своей воле. Сегодня мы поговорим как раз о таком случае, о самой молодой пассии Лаврентия Павловича, обвинившей его впоследствии в изнасиловании. Как сложилась её судьба в дальнейшем?

Валентина Дроздова

Что известно о Валентине?

О Валентине Дроздовой до того, как она познакомилась с Лаврентием Берией, известно не так много. Появилась на свет она в Москве в 1933-м году. На момент знакомства с Берией, произошедшем в мае 1949-го года, 16-летняя девушка училась в 7-м классе: из-за войны она пропустила два годы учёбы. О том, как всё произошло, она рассказала сама, давая показания следствию.

Со слов Дроздовой, она с семьёй проживала прямо напротив особняка Берии. На момент знакомства ей пришлось какое-то время жить одной: ранее в конце марта умерла её бабушка, из-за чего мама девушки, Александра Ивановна Акопян, «потеряла сознание» и оказалась в больнице.

В один из майских дней, когда Валентина вышла в магазин, она повстречала «старика в пенсне» (так девушка называла Берию) в компании с мужчиной в форме сотрудника органов госбезопасности; при этом её испугало, как пристально на неё смотрел этот старик. На следующий день, 7 мая, к Валентине пришёл начальник личной охраны Берии Саркисов. Он будто бы заявил, что спасти её маму может помочь его товарищ, «очень большой работник», и заманил девушку в дом Берии.

Берия появился в доме в 5-6 вечера, пообещал, что маму Валентины вылечат, а затем набросился на неё.

Впрочем, это заявление, адресовавшееся советскому генпрокурору, Валентина Дроздова сделала уже 11 июля 1953-го года, то есть спустя чуть больше двух недель после ареста Берии.«Три дня меня не выпускали из дому, день сидел Саркисов, ночь Берия», – утверждала в своём заявлении Дроздова.

Сам Берия категорически отрицал изнасилование. Он признавал, горячо раскаиваясь, связь с девушкой, но божился, что всё было по обоюдному согласию.

Часть историков склонна верить в то, что Дроздова заявила об изнасиловании под давлением своей матери, которая опасалась, что в противном случае её подвергнут репрессиям. Тем более что вместе с Берией-старшим был арестован Берия-младший, его сын, а чуть позже в начале июля, то есть за несколько дней до заявления Валентины Дроздовой, и жена Лаврентия Павловича. Некоторые полагают, что Дроздову вынудили написать данное заявление политические соперники Берии.

Берия с женой и сыном в молодости

Как бы то ни было, обвинение в изнасиловании не было главным в деле Лаврентия Павловича. Никита Хрущёв и Георгий Маленков одержали верх в борьбе за власть; Берию судили по обвинению в измене и заговоре и приговорили к расстрелу 23 декабря 1953-го года.

Дальнейшая судьба Валентины

Мы уже рассказывали, что от Берии девушка в 1950-м году родила дочь по имени Марта, которая в итоге нашла себе удачную партию, но через какое-то время с мужем развелась. А что происходило дальше с самой Валентиной Дроздовой?

Что характерно, два из известных избранников Валентины были преступниками. Один из них, Ян Рокотов, промышлял крупными валютными спекуляциями. Интересно, что в молодости, когда Рокотов учился на юрфаке МГУ, он проходил по делу об антисоветской молодёжной организации, созданной его товарищем Иваном Сванидзе (к слову, одним из будущих мужей дочери Сталина Светланы Аллилуевой). Тогда обошлось без длительного срока; Рокотова приговорили к высылке из столицы. Однако требование органов Ян не исполнил, за что был арестован вновь и приговорён к восьми годам.

Освободили, полностью реабилитировав, Рокотова уже в 1954-м году. Но к тому времени он обзавёлся многими нужными связями для дальнейшей нелегальной деятельности.

Отношения Рокотова и Дроздовой, однако, продолжались недолго. Быстро разбогатевший спекулянт буквально сорил деньгами, уходя в долгие загулы, заводил любовниц. Неудивительно, что в 1960-м году его арестовали; вначале Рокотова с подельниками приговорили к 8 годам заключения, потом – к 15, а после очередного пересмотра дела – к расстрелу.

Следующим избранником Валентины стал Илья Гальперин, один из владельцев крупнейшей в СССР подпольной трикотажной фабрики. Отношения с ним, судя по всему, были более серьёзными, поскольку от него Дроздова родила ребёнка. В скором времени, правда, Гальперина арестовали. По словам Моисея Вассергольца, которого арестовали по тому же «трикотажному делу», Илья был настолько влюблён в Валентину, что в камере только о ней и думал и будто бы даже признательные показания дал, чтобы получить возможность говорить с любимой по телефону. В 1967-м году его расстреляли.

Последним известным избранником Дроздовой был сценарист Борис Сааков («Гроссмейстер ринга», «Семь похищенных женихов», «Приключения Али-бабы и сорока разбойников»), скончавшийся не так давно, 26 мая 2025-го года. Таким образом, он пережил Валентину на 11 лет: Дроздова скончалась в 2014-м году.

Почему самый молодой маршал в истории РККА был забыт и умер в нищете?

Хотя в некоторых статьях можно встретить упоминание о том, что самым молодым маршалом в истории Красной армии был М.Н. Тухачевский, которого всего через пару лет после присвоения звания расстреляли, это не так. Когда Тухачевский стал маршалом, ему уже исполнилось 42 года. Александру Евгеньевичу Голованову, реальному самому молодому маршалу в РККА, не было ещё и 40.Судьба не была к Голованову так беспощадна, как к Тухачевскому, но и не была так благосклонна как к некоторым другим маршалам вроде Жукова. Что же с ним стало?

Краткая биография

Родителями А.Е. Голованова, родившегося 7 августа (по новому стилю) 1904-го года, были капитан, работавший в речном флоте, и оперная певица, дочь революционера Кибальчича, известного своим участием в покушении на Александра II. В возрасте 8 лет его отправили в кадетский корпус. Однако Александр учёбу так и не окончил. Всё потому, что в октябре 1917-го года, ещё будучи 13-летним подростком, он вступил в ряды Красной гвардии. Помог мальчику высокий рост и тот факт, что он выглядел старше своего возраста.

Служил в полковой разведке, осенью 1920-го года в бою на Южном фронте оказался контужен, после чего демобилизован. На «гражданке» ему довелось работать и курьером в Центральном управлении снабжения армии и флота, и агентом в Центропечати, и в лесосплаве в Волгосудстрое. После окончания войны окончил среднюю школу, и в 1924-м году, по рекомендации супруга сестры со связями, стал сотрудником ОГПУ.

Впрочем, мечтал Голованов совсем о другом. Несмотря на быстрое продвижение по карьерной лестнице, его влекло небо. Александр хотел стать лётчиком, потому к 1932-м году окончил лётную школу. Параллельно, до 1933-го Голованов работал ответственным секретарём замнаркома тяжёлой промышленности.

В главуправлении ГВФ «Аэрофлот» он проработал с 1933-го и до начала войны. Уже осенью 1934-го был поставлен командовать особым авиаотрядом тяжёлых кораблей Среднеазиатского управления ГВФ в туркменском Ашхабаде, а в начале следующего года – начальником Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота.

В 1937-м году, год Большого террора, по ложным обвинениям оказался исключён из партии. Однако репрессий избежал – в партии его восстановили. Из Иркутска, однако, Голованов уехал в Москву, где устроился на работу лётчиком в столичном управлении. Через несколько месяцев, в июне 1938-го, он стал шеф-пилотом эскадрильи особого назначения – перевозил важные секретные документы.

До Великой Отечественной успел поучаствовать в советско-японском конфликте – в боях на Халкин-Голе, где занимался перевозкой высшего военного руководства и вывозом тяжелораненых бойцов, и в финской войне. Лично встречался со Сталиным в феврале 1941-м году, которому предложил создать в Советском Союзе мощную дальнебомбардировочную авиацию; после встречи вновь оказался в составе РККА; ему присвоили звание подполковника.

Смоленск, весна 1941-го года. Голованов справа

Начало ВОВ Голованов встретил в должности командира 212-го полка дальнебомбардировочной авиации. Выполнял ночные вылеты с целью бомбардировки важных неприятельских военных и промышленных объектов. С августа 1941-го, уже в звании полковника, командовал 81-й авиационной дивизией дальнего действия. В частности, эта дивизия занималась бомбардировкой тыловых городов врага (Берлина, Данцига и других). Уже в конце октября Александр Евгеньевич был повышен до генерал-майора авиации. Прошло ещё несколько месяцев, и в мае 1942-м году Голованов уже был генерал-лейтенантом авиации (ранее, в феврале его назначали командующим авиации дальнего действия).

Известно, что Александр Евгеньевич управлял одним из самолётов, которые перевозили советскую делегацию на Тегеранскую конференцию, проходившую с 28 ноября по 1 декабря 1943-го года. К этому моменту он уже был маршалом авиации (звание генерал-полковника Голованову присвоили в марте 1943-го, а маршальское – 3 августа того же года). Своё последнее повышение, до Главного маршала авиации, Александр Евгеньевич получил 19 августа 1944-го года. Он стал не только самым молодым маршалом в истории Советского Союза, но и рекордсменом по скорости повышения в воинских званиях.

Жуков и Голованов. 12 июля 1943-го года

После войны до 1948-го года Голованов командовал Дальней авиацией СССР. Однако в 1948-м году был внезапно снят с поста и отправлен учиться в Высшую военную академию имени Ворошилова, общевойсковой факультет которой окончил в 1950-м золотым медалистом. Но и по окончании академии назначения не получил, а после окончания курсов «Выстрел» даже был понижен – поставлен командовать 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. Александру Евгеньевичу места в окружении Сталина не нашлось. Но для Голованова это было только начало – настоящая опала началась после смерти вождя.

После смерти Сталина

Через какое-то время после смерти Иосифа Виссарионовича 5 марта 1953-го года Голованову от лица Хрущёва сделали предложение: подписать документ с подтверждением развёртывания при жизни Сталина его «культа личности», осудить политические репрессии Сталина и прочее. Александр Евгеньевич наотрез отказался. И спустя несколько месяцев любимого лётчика вождя уволили со службы «по болезни».

Припомнили Голованову и сердечные приступы: в 1944-м году он тяжело заболел из-за регулярных недосыпов. Всё представили, однако, так, будто он большую часть времени не служил, а лечился, что, конечно, было неправдой. Зато послужило основанием назначить Александру Евгеньевичу после окончательного ухода на пенсию в 1966-м году минимальную военную пенсию – такую, что даже офицеры, младшие по званию, получали больше.

Александр Евгеньевич был женат на Тамаре Васильевне, которая подарила ему пятерых детей. Их нужно было как-то обеспечивать – часть из них, конечно, уже выросла, но часть только делала первые осознанные шаги в обществе. К тому же Голованов должен был помогать и своей матери. В итоге, поскольку жизнь в городе дорого обходилась, Александр Евгеньевич принял решение переехать за город и кормиться за счёт огорода.

Голованов на пенсии

22 сентября 1975-го года забытый и живущий практически в бедности маршал ушёл из жизни. По словам Тамары Васильевны, перед смертью он сказал: «Мать, какая страшная жизнь…», а на её вопросы, что имеет в виду, ответил: «Твое счастье, что ты этого не понимаешь…».

Несмотря на то, что проблемы у Голованова начались ещё при жизни Сталина, на него обиды Александр Евгеньевич не держал и до конца своих дней оставался сталинистом.

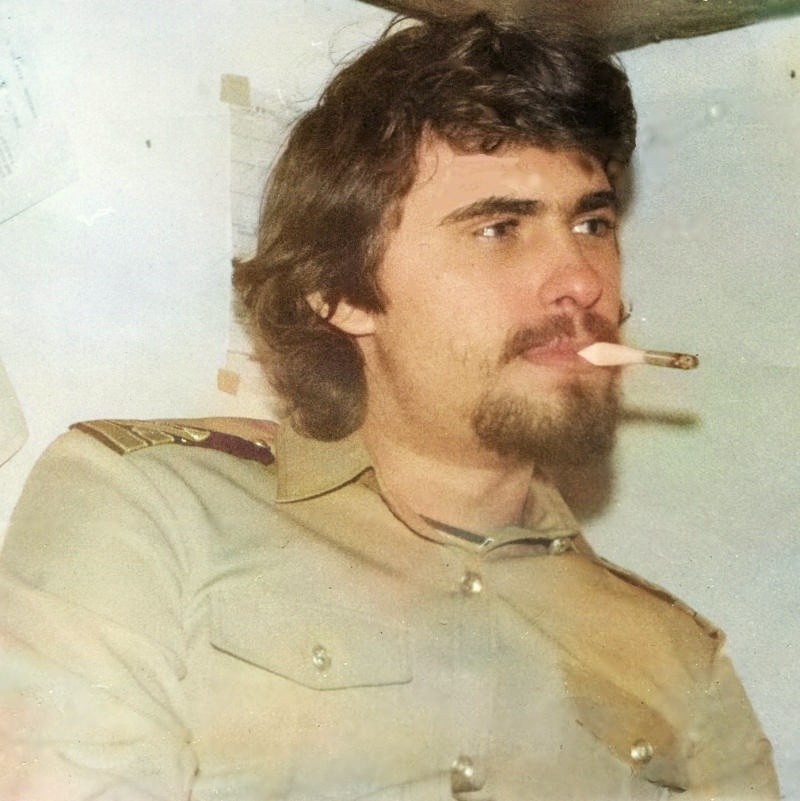

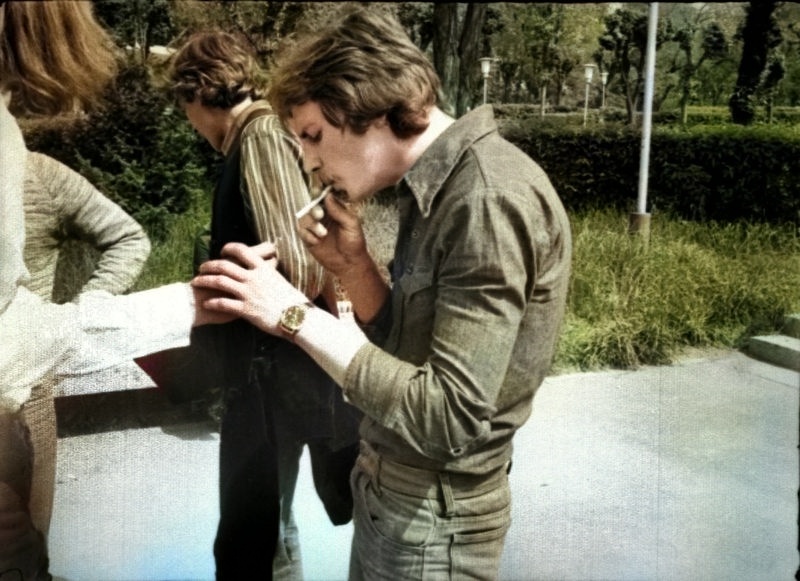

В СССР курили по правилам: тайный кодекс и законы курильщиков тех лет

Ты помнишь тот запах, когда заходишь в старый подъезд? Сырость, краска и лёгкое облако дыма, не ароматизированного, а настоящего — густого, табачного, от дешёвых папирос или сигарет без фильтра. Курение в СССР не считалось чем-то особенным. Оно было везде: на заводских перекурах, в общежитиях, в поездах. Но среди советских курильщиков существовал свой негласный кодекс. Его не учили в школе и не писали в газетах, но все знали, что так правильно. Нарушить эти правила — значит поставить себя в глупое положение.Когда табак высыпался прямо в рот

Если в пачке лежали «Беломорканал» или «Астра», то табак частенько норовил вывалиться наружу. В затяжке он попадал прямо в рот, и это было неприятно. Тогда находили хитрые решения. Кто-то вставлял в гильзу кусочек ваты, делая подобие фильтра. Другие затыкали конец половинкой спички. Такой способ предотвращал высыпание табака при затяжке.Было и ещё одно наблюдение: если папиросы куплены не в начале месяца, а ближе к концу, то их качество заметно хромало. Люди даже шутили, что «партия свежая, значит табак мягкий». И вот эти мелочи превращались в целый пласт бытовой культуры.

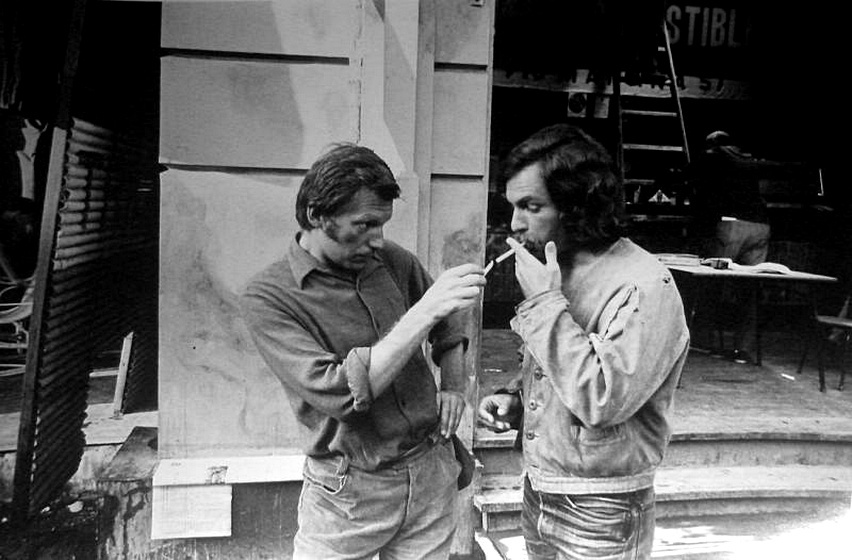

Прикурить — не каждому

В советской компании можно было спокойно прикурить от спички соседа, но вот от сигареты, совсем другое дело. В те времена считалось неприличным протягивать свою сигарету постороннему, чтобы он затянулся. Только знакомому, только другу. И не потому что жалко. Сигареты воспринимались личным предметом, почти как зубная щётка.Удивительно, но даже то, как держали сигарету, имело значение: правильным считалось зажимать её большим и указательным пальцем, или средним и указательным, не иначе. А ещё в те времена была примета: если дал прикурить незнакомцу, потеряешь удачу в делах. Не все в это верили, но многие всё равно соблюдали.

Последняя сигарета всегда своя

Оставалась в пачке одна сигарета и это автоматически значило: чужому не отдашь. В СССР существовало правило, что последняя принадлежит хозяину. Никто не обижался. Существовала поговорка: «последнюю даже вор не берёт». Она звучала почти как закон. Более того, в студенческих компаниях это правило превращалось в игру: иногда нарочно показывали, что в пачке осталась одна, чтобы проверить, насколько «стрелок» воспитанный.А если кто-то всё-таки тянулся к последней, то его запоминали как жадного. Это не обсуждалось, но каждый понимал. Сегодня таких условностей уже почти нет, и если у тебя в кармане только одна сигарета, её, скорее всего, просто попросят без всяких раздумий.

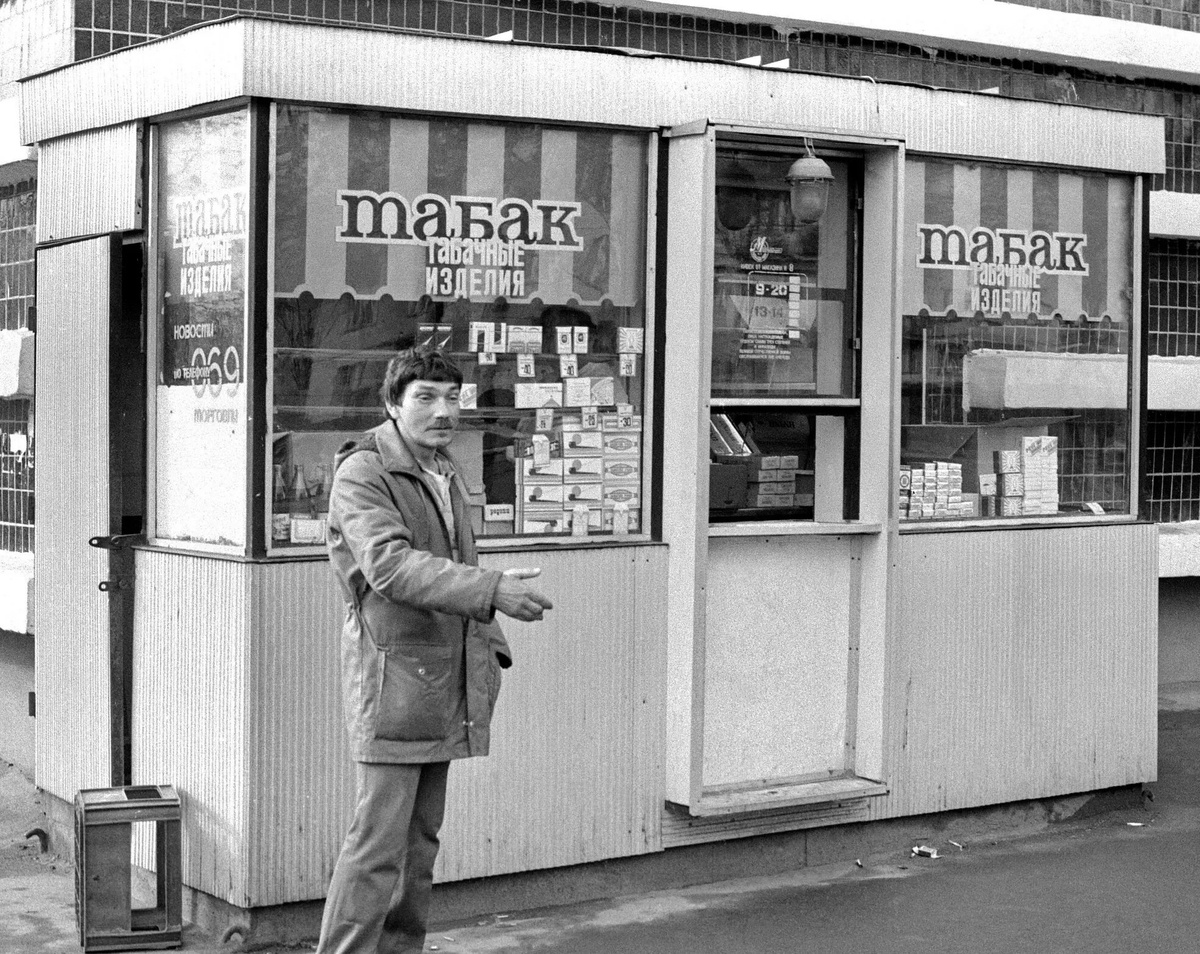

Две пачки сигарет в кармане

Старшее поколение курильщиков хорошо помнит: в кармане часто лежали сразу две пачки. Одна — для себя, другая — для назойливых «стрелков». Причём это не миф, а реальная практика. Для себя брали «Яву», «Космос», «Родопи», «Бужор», а для стрелков «Охотничьи», «Ligerogs», «Шипка». Разные карманы, чтобы не перепутать.Особенно актуально это было в институтских коридорах, где всегда находились ребята, охочие до халявы. Забавно, но существовал даже своеобразный спорт: научиться отмахиваться от стрелков, не обижая их. Кто-то говорил: «Все кончились», хотя в другом кармане лежали ещё две пачки сигарет. А кто-то доставал дешёвую пачку и с улыбкой предлагал. На лице просителя было видно, что он разочарован.

«Мокрый конец» и простая гигиена

В советской компании делиться сигаретой считалось нормой. Кто-то не докурил, передавал товарищу. Но всегда существовало правило: отрывать «мокрый конец». Это выглядело обыденно, как налить чай в стакан. Просто маленький знак уважения к чужому комфорту. Некоторые делали это даже автоматически, не задумываясь.Забавно, но многие позже вспоминали, что оторванные кончики фильтра складывали рядом на стол, и получался маленький «кладбищенский ряд». Папиросы тоже не оставались без внимания. У них ломали край и заново поджимали бумагу. Всё это выглядело не как странность, а как часть культуры. Курильщик должен был быть аккуратным, даже если сам процесс курения вредил здоровью.

Одна спичка — не для троих

Обычное действие: в компании кто-то достаёт коробок спичек, поджигает, прикуривает сам и помогает соседу. Но если рядом стоял третий, ждал своей очереди. Не принято было прикуривать втроём от одной спички. Эта традиция шла ещё с военных лет. Говорили, что в окопах снайперы успевали заметить троих: первый — засветился, второй — стал мишенью, третий — уже получал пулю.Конечно, в мирное время это больше походило на суеверие, но оно работало. Даже в 70-е годы, в гаражных компаниях, придерживались этого правила. Люди верили, что не стоит искушать судьбу. Спички ведь дешевые. Чего их экономить. Также было правило не чиркать спичкой по другой стороне коробка. Использовался только один бок.

Курение как часть мужской культуры

В СССР курение было больше, чем просто привычка. Это был способ общения. Заводские перекуры, дым в студенческих общежитиях, сигарета за кружкой пива в гараже. Курильщик должен был соблюдать определённые правила: не курить за столом без спроса, не выпускать дым в лицо, не бросать окурок где попало. Даже манера держать сигарету могла многое сказать о человеке.Молодые копировали старших: как сидеть с папиросой, как щёлкать коробком спичек, как прятать огонёк ладонью. Всё это было похоже на особый язык. Сегодня этого почти нет. Сейчас сигарету либо прячут, либо курят её молча, а тогда это было частью мужской культуры.

А что осталось сейчас?

Многие из этих правил теперь кажутся странными. Молодые курильщики вряд ли поймут, зачем носить две пачки или почему последнюю сигарету отдавать нельзя. Но ведь именно в этих мелочах и была суть. Курение в СССР — это не просто табак, сигареты и папиросы. Это был целый кодекс, негласный, но обязательный. И вот вопрос: а не потеряли ли мы вместе с исчезновением папирос и тех старых привычек саму культуру курения? Или это только ностальгия, которая в реальности уже никому не нужна?Когда криминал был честнее государства. Самые свирепые банды 90-х, которые держали в страхе Россию

Странное время были девяностые. Государство рассыпалось как карточный домик, милиция получала зарплату печеньем, а единственной реальной силой в стране стали люди с автоматами и золотыми зубами. Они контролировали все - от рынков до заводов, от проституток до могил на кладбищах. И парадоксально, но многие тогда считали, что бандиты честнее чиновников.В те годы смертность среди молодых мужчин выросла на 35-70%. Организованные преступные группировки действовали в каждом городе, а их главари жили лучше министров. Точные цифры их доходов до сих пор неизвестны, но отрывочные данные позволяют составить представление о масштабах криминальной империи, которая существовала параллельно с официальной властью.

Друзья! Чтобы оставаться в курсе выхода новых статей на канале, вы можете подписаться на наш телеграм канал. А помимо анонсов статей, там будет уникальный и интересный материал, которого нет на дзене. Присоединяйтесь!"

5 место: "Тверские волки" - хозяева трассы

Небольшая, но очень агрессивная группировка из Твери контролировала одну из самых важных артерий страны - трассу Москва-Петербург. Всего десять человек в составе банды, но какие! Александр Костенко по кличке Лом превратил участок дороги в свою вотчину, где ничего не происходило без его ведома.Автозаправки, грузоперевозки, придорожные кафе и мотели - все платило дань "тверским". Предприниматели отдавали по 1500 долларов в месяц, проститутки - по 600 рублей в день. Тех, кто пытался сопротивляться, просто убивали. Причем демонстративно, при свидетелях, чтобы другим неповадно было.

Сам Лом жил на широкую ногу - трехэтажный особняк в центре Твери, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Suburban. Для провинциального города начала 90-х это была невиданная роскошь.

Главарь "Лом"

Самое громкое преступление банды - убийство певца Михаила Круга в 2002 году. Причем планировалось всего лишь ограбление: залезть в дом, обчистить, а потом "помочь" Кругу найти воров за определенный процент с концертов. Но певец неожиданно оказался дома, киллер Дмитрий Веселов его застрелил. За этот прокол Веселова потом убили сами "тверские" - Круга в их кругах уважали.

В 2006 году банда прекратила существование после смерти Лома. Его автомобиль изрешетили из автоматов, а оставшихся в живых членов ОПГ арестовали и приговорили к пожизненным срокам.

4 место: "Хади Такташ" - короли казанского дна

Татарская банда "Хади Такташ" держала Казань в железных тисках с 1982 по 1999 год. Больше сорока компаний под контролем, все проститутки города, и даже... кладбища. Представьте: нельзя было ни похоронить родственника, ни поставить памятник без согласования с местными авторитетами.Под "крышей" банды оказалась даже могила Василия Сталина на Арском кладбище. Видимо, бандиты решили, что контролировать нужно всех - и живых, и мертвых.

Главарь Радик Галиакберов по прозвищу Раджа превратил городской комбинат "Здоровье" в центр продажной любви и наркоторговли. Подпольные бордели приносили до 6000 долларов в день каждый. Раджа возил с собой миллион долларов наличными - просто чтобы было. Сорил деньгами направо и налево, демонстрируя свое могущество.

На счету "Хади Такташ" около 50 убийств. Убивали не только непокорных бизнесменов, но и своих же, кто пытался завязать с криминалом. В банде действовал простой принцип: вошел - выходишь только ногами вперед.

Конец наступил символично - в День милиции 1999 года. Поймали одного из киллеров банды, тот сдал Раджу. В 2002 году главарь отправился в колонию "Черный дельфин" на пожизненный срок.

3 место: "Подольские" - аферисты международного масштаба

Подмосковная банда начинала с контроля над родным Подольском, но очень быстро переросла местные рамки. В лучшие времена до 100 членов, филиалы в Уренгое и Киеве, щупальца протянулись до самых дальних уголков бывшего СССР.В 1991 году "подольские" провернули аферу, которая вошла в криминальные анналы. Пообещали привезти в город дешевый импортный сахар, собрали предоплату с сотен покупателей и... исчезли. За одну операцию - 30 миллионов долларов. Целый город развели как лохов.

Есть информация, что банда работала даже в США, выполняя заказные убийства за 10 тысяч долларов за голову. Американская мечта по-русски - бизнес без границ и лишних вопросов.

Группировка распалась сама собой к началу 2000-х. Кто-то из главарей до сих пор в международном розыске, а кто-то стал уважаемым бизнесменом с медалями от президента. Один из руководителей ОПГ, Сергей Лалакин, получил именные часы от главы государства и медаль "За верность долгу и отечеству". Вот такая трансформация.

2 место: "Ореховские" - прототипы для сериалов

Московская банда, ставшая символом эпохи. Начинали с мелочевки - дань с проституток и дальнобойщиков в придорожных барах. К середине 90-х контролировали столичные службы такси, четыре крупных рынка, банк "Капитан-Экспресс" и даже аэропорт Домодедово.Лидер ОПГ Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр - бывший новгородский тракторист, ставший обладателем 14 миллионов долларов. Считается, что именно он стал прототипом Саши Белова в "Бригаде", Рокки в "Ледниковом периоде" и Сильвера в сериале "Банды".

"Ореховские" были жадными и жестокими. Крупные компании отдавали им до 30% прибыли, мелкие - до 70%. С несогласными расправлялись показательно и безжалостно. На счету банды официально 30 убийств, но реальное число жертв наверняка больше.

Сильвестр

Одним из киллеров ОПГ был легендарный Саша Солдат, который убил криминального авторитета Сашу Македонского. В июне 1994 года "ореховские" едва не убили олигарха Бориса Березовского - взорвали его автомобиль, но тот чудом выжил.

Конец банды наступил после смерти Сильвестра в сентябре 1994 года - его взорвали в машине. Заменивший его Сергей Буторин (Ося) не имел авторитета предшественника, и группировка начала разваливаться. Последнего из "ореховских" киллеров, Дмитрия Белкина, поймали только в 2012 году.

1 место: "Тамбовские" - ночные губернаторы Петербурга

Самая масштабная и влиятельная ОПГ 90-х. До 500 членов, контроль над третью российского наркотрафика, связи на самом верху власти. Главарь Владимир Кумарин (Барсуков) по кличке Кум владел историческим особняком в центре Петербурга и держал на счетах около 2 миллиардов долларов.Владимир Кумарин

В городе Кумарина называли "ночным губернатором". Он изображал справедливого и близкого к народу авторитета. К нему приходили за помощью обычные горожане, и он помогал - связывая просителей кабальными обязательствами.

Самое громкое преступление банды - убийство депутата Галины Старовойтовой в 1998 году. Ее застрелили у входа в собственную квартиру два киллера из "тамбовских". Заказчик убийства до сих пор неизвестен - слишком много было желающих убрать неудобного политика.

Кумарина арестовали только в 2007 году. Доказать смогли лишь пару рейдерских захватов, за что дали 15 лет. Потом срок увеличили до 24 лет, но для человека, который фактически правил северной столицей, это смешное наказание.

Эпоха, которая изменила страну

Девяностые закончились, банды ушли в прошлое, но их влияние на страну невозможно переоценить. Они показали, что в России власть принадлежит тому, кто готов применить силу. Государство это усвоило и больше не допускает появления параллельных центров силы.Сегодня самую большую опасность для бизнеса представляет само государство с его налогами и контролирующими органами. Но многие с ностальгией вспоминают те времена, когда бандиты были честнее чиновников, а договоренности соблюдались под страхом смерти. Странная была эпоха - жестокая, но в чем-то более справедливая, чем то, что пришло ей на смену.

ДНК Романовых: чем она удивила исследователей

Захватывающая история идентификации «екатеринбургских останков» напоминает лучший детективный роман, где главными уликами стали не отпечатки пальцев, а цепочки ДНК. Два масштабных генетических исследования не только подтвердили принадлежность останков семье последнего русского императора, но и привели к неожиданному научному открытию, изменившему представления генетиков.

Первая улика: «Царская болезнь» и ДНК принца Филипа

Чтобы доказать, что найденные под Екатеринбургом кости принадлежат семье Романовых, ученым нужно было исследовать митохондриальную ДНК (мтДНК), которая передается только по материнской линии и практически не меняется через поколения.В 1991 году российский генетик Павел Иванов и его британский коллега Питер Гилл нашли идеального донора для сравнения — принца Филипа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Его бабушка была родной сестрой императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая II.

Анализ показал полное совпадение мтДНК принца Филипа с ДНК скелетов, предположительно принадлежавших Александре Фёдоровне и трем её дочерям.

Когда в 2007 году нашли второе захоронение (царевича Алексея и великой княжны Марии), генетик Евгений Рогаев подтвердил и их родство. Но главным доказательством стала гемофилия — «царская болезнь», которой страдал Алексей. Расшифровка генома выявила редкую мутацию, унаследованную им от прабабки, королевы Виктории, через мать. Это стало решающей уликой.

Неожиданное открытие

Когда Иванов и Гилл приступили к идентификации предполагаемых останков Николая II их ждала неожиданная трудность: они долгое время не могли найти хотя бы одного из здравствующих родственников последнего русского царя по женской линии. Как известно, родословная Николая через его мать Марию Федоровну (при рождении Мария София Фредерика Дагмар) восходит к династии датской королевы Луизы Гессен-Кассельской.Справедливости ради следует сказать, что такой представитель был: это проживавший в Канаде Тихон Куликовский-Романов, племянник императора Николая, однако он категорически отказывался предоставлять свои ДНК-образцы ученым, мотивируя тем, что Иванов, по его убеждению, был агентом КГБ, а Гилл – агентом британских спецслужб. Куликовский-Романов опасался манипуляции с анализами и в конечном итоге дискредитации всей царской фамилии.

Вскоре удача улыбнулась исследователям: они вышли на проживавшую в Афинах правнучатую племянницу императора Ксению Шереметьеву-Сфирис, также имевшую родство с Луизой Гессен-Кассельской. Греческая подданная любезно согласилось участвовать в эксперименте. Однако, когда генетики расшифровали ДНК Ксении, они увидели, что ее митохондриальная ДНК частично не совпадает с ДНК Николая: из 700 букв генетического кода совпали 699. Ученые перепроверили данные, ссылаясь на возможную ошибку, но повторные результаты были идентичны.

Дальнейшие исследования подтолкнули ученых к выводу, что они, скорее всего впервые в истории генетики на практике столкнулись с явлением гетероплазмии: сосуществование в одном организме двух клонов митохондриальной ДНК с различием в одну букву. То есть, в одной копии был тимин (Т), в другой — цитозин ©.

В теории явление гетероплазмии было доказано давно, однако в лабораторных условия до сих пор никто с ним не встречался. Еще в 80-х годах прошлого столетия гетероплазмия считалась редким явлением и результаты последних десятилетий по секвенированию биополимеров едва ли могли поколебать такое суждение. Вероятность, что подобная мутация может быть обнаружена в генах Николая сводилась к менее чем одному случаю на тысячу.

Для того, чтобы подтвердилось предположение ученых о наличии в генах последнего российского царя гетероплазмии необходимо был взять образцы ДНК еще у одного из его родственников по материнской линии. Но среди живых таковых больше не нашли. Тогда было решено эксгумировать тело младшего брата Николая II Георгия Романова, скончавшегося от туберкулеза в возрасте 28 лет и похороненного в Петропавловском соборе Петербурга.

Однако у исследователей возникли сложности со вскрытием гробницы великого князя Георгия Александровича: на пол только что отреставрированного собора положили дорогой итальянский мрамор, и власти, конечно, не хотели новых хлопот. Кроме того, представителе РПЦ протестовали против эксгумации, называя ее «актом святотатства». На помощь ученым тогда пришла директор музея Петропавловской крепости Наталья Дементьева, которая во многом помогла проведению экспертизы.

Процедуру генетического сравнения образцов ДНК Николая и Георгия решили провести в лаборатории Пентагона, которая на тот момент была одной из мощнейших в мире. Она была специально создана для идентификации останков американских военных, погибших в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Договоренности были заключены на уровне МИДов России и США. К исследованию привлекли главного судмедэксперта военного ведомства США полковника Виктора Уидна. Через четыре месяца скрупулезной работы Иванов на пресс-конференции в Вашингтоне смог наконец объявить, что у Георгия обнаружена точно такая же генетическая мутация, как и у его старшего брата Николая.

Позднее, уже при повторной экспертизе останков Романовых в 2007 году профессор Рогаев еще раз подтвердил данные, озвученные Ивановым. Он обнаружил наличие гетероплазмии на образцах крови, взятых с рубашки, в которой наследник путешествовал по Японии в 1891 году. Как известно, тогда Николай пострадал от нападения самурая, который нанес ему удар мечом по голове.

Оба исследования также определили, что Николай был носителем гаплогруппы R1b, преобладающей в Западной Европе. Этот факт еще более укрепил историков во мнении, что император Павел I действительно был сыном Петра III, принадлежавшего к Гольштейн-Готторпской династии ветви Ольденбургов – древней фамилии германского происхождения.

Ученые предполагают, что у матери Николая, Марии Федоровны, и возникла цитоплазматическая мутация, которую затем наследовали дети. Интересная деталь, сестры Николая не передали гетероплазмию своим потомкам: видимо, их детям и внукам досталась митохондрия только одного из двух типов – либо с тимином, либо с цитозином.

Таким образом, спорный эпизод при идентификации останков Николая II привел к появлению новых практических знаний о редкой генетической мутации – гетероплазмии. И сегодня ученые уже вовсю пользуются наработками своих предшественников. К настоящему времени в научных журналах свет увидело свыше тысячи статей, посвященных гетероплазмии митохондриальной ДНК, в которых исследователи не забывают отметить вклад Иванова и Гилла.

В цветущем Сингапуре за вейпы будут бить палками — закон ввели на фоне большой популярности из среди молодежи.В СССР курили по правилам: тайный кодекс и законы курильщиков тех лет

Ты помнишь тот запах, когда заходишь в старый подъезд? Сырость, краска и лёгкое облако дыма, не ароматизированного, а настоящего — густого, табачного, от дешёвых папирос или сигарет без фильтра. Курение в СССР не считалось чем-то особенным. Оно было везде: на заводских перекурах, в общежитиях, в поездах. Но среди советских курильщиков существовал свой негласный кодекс. Его не учили в школе и не писали в газетах, но все знали, что так правильно. Нарушить эти правила — значит поставить себя в глупое положение.

Когда табак высыпался прямо в рот

Если в пачке лежали «Беломорканал» или «Астра», то табак частенько норовил вывалиться наружу. В затяжке он попадал прямо в рот, и это было неприятно. Тогда находили хитрые решения. Кто-то вставлял в гильзу кусочек ваты, делая подобие фильтра. Другие затыкали конец половинкой спички. Такой способ предотвращал высыпание табака при затяжке.

Было и ещё одно наблюдение: если папиросы куплены не в начале месяца, а ближе к концу, то их качество заметно хромало. Люди даже шутили, что «партия свежая, значит табак мягкий». И вот эти мелочи превращались в целый пласт бытовой культуры.

Прикурить — не каждому

В советской компании можно было спокойно прикурить от спички соседа, но вот от сигареты, совсем другое дело. В те времена считалось неприличным протягивать свою сигарету постороннему, чтобы он затянулся. Только знакомому, только другу. И не потому что жалко. Сигареты воспринимались личным предметом, почти как зубная щётка.

Удивительно, но даже то, как держали сигарету, имело значение: правильным считалось зажимать её большим и указательным пальцем, или средним и указательным, не иначе. А ещё в те времена была примета: если дал прикурить незнакомцу, потеряешь удачу в делах. Не все в это верили, но многие всё равно соблюдали.

Последняя сигарета всегда своя

Оставалась в пачке одна сигарета и это автоматически значило: чужому не отдашь. В СССР существовало правило, что последняя принадлежит хозяину. Никто не обижался. Существовала поговорка: «последнюю даже вор не берёт». Она звучала почти как закон. Более того, в студенческих компаниях это правило превращалось в игру: иногда нарочно показывали, что в пачке осталась одна, чтобы проверить, насколько «стрелок» воспитанный.

А если кто-то всё-таки тянулся к последней, то его запоминали как жадного. Это не обсуждалось, но каждый понимал. Сегодня таких условностей уже почти нет, и если у тебя в кармане только одна сигарета, её, скорее всего, просто попросят без всяких раздумий.

Две пачки сигарет в кармане

Старшее поколение курильщиков хорошо помнит: в кармане часто лежали сразу две пачки. Одна — для себя, другая — для назойливых «стрелков». Причём это не миф, а реальная практика. Для себя брали «Яву», «Космос», «Родопи», «Бужор», а для стрелков «Охотничьи», «Ligerogs», «Шипка». Разные карманы, чтобы не перепутать.

Особенно актуально это было в институтских коридорах, где всегда находились ребята, охочие до халявы. Забавно, но существовал даже своеобразный спорт: научиться отмахиваться от стрелков, не обижая их. Кто-то говорил: «Все кончились», хотя в другом кармане лежали ещё две пачки сигарет. А кто-то доставал дешёвую пачку и с улыбкой предлагал. На лице просителя было видно, что он разочарован.

«Мокрый конец» и простая гигиена

В советской компании делиться сигаретой считалось нормой. Кто-то не докурил, передавал товарищу. Но всегда существовало правило: отрывать «мокрый конец». Это выглядело обыденно, как налить чай в стакан. Просто маленький знак уважения к чужому комфорту. Некоторые делали это даже автоматически, не задумываясь.

Забавно, но многие позже вспоминали, что оторванные кончики фильтра складывали рядом на стол, и получался маленький «кладбищенский ряд». Папиросы тоже не оставались без внимания. У них ломали край и заново поджимали бумагу. Всё это выглядело не как странность, а как часть культуры. Курильщик должен был быть аккуратным, даже если сам процесс курения вредил здоровью.

Одна спичка — не для троих

Обычное действие: в компании кто-то достаёт коробок спичек, поджигает, прикуривает сам и помогает соседу. Но если рядом стоял третий, ждал своей очереди. Не принято было прикуривать втроём от одной спички. Эта традиция шла ещё с военных лет. Говорили, что в окопах снайперы успевали заметить троих: первый — засветился, второй — стал мишенью, третий — уже получал пулю.

Конечно, в мирное время это больше походило на суеверие, но оно работало. Даже в 70-е годы, в гаражных компаниях, придерживались этого правила. Люди верили, что не стоит искушать судьбу. Спички ведь дешевые. Чего их экономить. Также было правило не чиркать спичкой по другой стороне коробка. Использовался только один бок.

Курение как часть мужской культуры

В СССР курение было больше, чем просто привычка. Это был способ общения. Заводские перекуры, дым в студенческих общежитиях, сигарета за кружкой пива в гараже. Курильщик должен был соблюдать определённые правила: не курить за столом без спроса, не выпускать дым в лицо, не бросать окурок где попало. Даже манера держать сигарету могла многое сказать о человеке.

Молодые копировали старших: как сидеть с папиросой, как щёлкать коробком спичек, как прятать огонёк ладонью. Всё это было похоже на особый язык. Сегодня этого почти нет. Сейчас сигарету либо прячут, либо курят её молча, а тогда это было частью мужской культуры.

А что осталось сейчас?

Многие из этих правил теперь кажутся странными. Молодые курильщики вряд ли поймут, зачем носить две пачки или почему последнюю сигарету отдавать нельзя. Но ведь именно в этих мелочах и была суть. Курение в СССР — это не просто табак, сигареты и папиросы. Это был целый кодекс, негласный, но обязательный. И вот вопрос: а не потеряли ли мы вместе с исчезновением папирос и тех старых привычек саму культуру курения? Или это только ностальгия, которая в реальности уже никому не нужна?

Помимо палок, будут штрафовать и даже сажать в тюрьму, потому что некоторые виды вейпов признали наркотиками. @banksta

Куда исчезли миллионы казаков после Гражданской войны

Наполеон говорил "Если бы у меня были казаки — я завоевал бы весь мир". Его восхищала инициативность казаков и их свобода действий.Кадр из фильма "Белая гвардия" (2012)

К началу XX века казаки были не просто военным сословием. Это была особая цивилизация в пределах империи — со своими землями, традициями, укладом, формой правления и военной машиной, готовой выступить по первому приказу.

Для начала немного цифр и фактов.

Всего в Российской империи насчитывалось около 4,5 миллионов казаков.

Но не стоит переоценивать эту цифру. Непосредственно казачьего служивого состава было всего 480 тысяч. Из них 300 тысяч активно участвовали в Первой мировой, а затем — в Гражданской. Причём воевали с обеих сторон. На стороне Белых — Корнилов, Деникин, Каледин, Краснов. Но и в Красной армии было немало казаков: Будённый, Миронов, Думенко.

В этом и заключалась угроза. Казаки - это хорошо вооружённое, дисциплинированное и очень сплочённое сословие. Они не вписывались в новую систему, где все должны быть равны, а армии — подчиняться исключительно Центру. Ленин это понимал. Дзержинский — тем более. И в 1919 году Свердлов отдал тот самый приказ, с которого всё началось.

Термин «расказачивание» не был случайной метафорой. Это был официальный, системный проект.«Полностью искоренить казачество как класс».

— из циркуляра Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года

Судьбы казаков складывались по разному, давайте подробнее разберем, что именно с ними стало.

«Расказачивание»

«Расказачивание» — по сути это была карательная операция: этническая, классовая и политическая одновременно.

Что это означало на практике?«Уничтожать верхушку, лишить массы организаторов, отобрать оружие, разоружить до последнего. Уничтожить населённые пункты, противящиеся советской власти», — из докладной записки Якова Свердлова, 1919 год

— массовые расстрелы казаков. В первую очередь - всех бывших офицеров, а также зажиточных казаков.

— имущество отбиралось, а хутора, не присягнувшие новое власти сжигались.

— начались депортации в северные и восточные районы РСФСР.

За два года расказачивания было уничтожено около 300 тысяч человек.

Казачья станица под Ростовым. Жизнь бурлит

Красные комиссии нередко просто зачитывали списки на месте: тот, кто служил у белых, часто шёл под расстрел.

И все-таки некоторым удалось пережить расказачивание и остаться жить дальше.

«Когда я был мальчиком, дед шепнул мне: „Никому не говори, что мы казачья семья“. А сам прятал саблю в сарае, под старыми досками. Она и проржавела там…», из письма читателя газеты «Вольный Дон», 1993

Депортации и ссылки

После процессов расказачивания, к началу 30-х годов казачество как военная сила было уже полностью подавлено.Однако часть из них решили переселить в другие регионы. Метод этот хорошо известен еще с древнейших времен.

Еще ассирийцы придумали массовые переселения. Они депортировали целые племена и народы из завоёванных земель в другие регионы империи. Так они ослабляли сопротивление и использовали депортированных, как рабочую силу в тех регионах, где было важно государству.

С 1930 по 1933 год было выселено около 300 тысяч казаков. Целые семьи грузили в телячьи вагоны и везли в Казахстан, Сибирь, Среднюю Азию.«Пришли ночью. Вышибли дверь. Избивали всех — и детей, и стариков. Сказали: “Ты - враг народа. Поедешь в Сибирь”», - свидетельство женщины из станицы Усть-Медведицкой, архив РГАСПИ

Но пострадали не все - довольно значительная часть казаков все-таки смогла покинуть страну.

Бегство за границу

Казачья эмиграция стала одной из крупнейших в истории России. После Гражданской войны около двух миллионов человек покинули страну, и значительная часть из них - бывшие казаки, офицеры, их семьи.Первый массовый исход пришёлся на 1920 год, сразу после поражения Белой армии Врангеля в Крыму. Вместе с кораблями уходили донцы, кубанцы, терцы - те, кто понимал, что прощается с родиной навсегда.

Где осели казаки

Сербия и Болгария. Здесь принимали казаков как своих православных, с почётом. В Белграде и Нови-Саде формировались целые казачьи районы, действовали храмы, школы, кадетские корпуса.Франция - особенно юг: Прованс, Ницца, Марсель. Там казаки работали на стройках, копали каналы.

Германия и Чехословакия. Оказались неплохими странами для высококвалифицированных мигрантов. Здесь многие офицеры занялись преподаванием, наукой, журналистикой.

Одновременно, как вы прекрасно понимаете, зная дальнейшую историю, это заложило фундамент для угрозы нашей стране. Ведь многие из этих казаков стали сотрудничать с нацистами против СССР и, разумеется, были быстро завербованы - немцы не могли пройти мимо таких ценных кадров.

США и Канада приютили казаков волнами позже. Казаки и их потомки переезжали сюда после Второй мировой войны.

Китай (Харбин). Казаки считали его временным прибежищем, но многие в итоге так и осели. Даже в 1950‑е в Харбине проходили казачьи пасхальные службы. Сюда казаки спасались с Урала.

При этом казаки старались не утратить свою культуру.«Я помню, как мы в Варне устраивали казачью Пасху. Вместо колокола — медный таз и железный молоток. Но всё равно — Христос воскресе!», - из воспоминаний Василия Ярошенко, казачьего эмигранта первой волны

Казаки устраивали объединения, хоругви, создавали газеты и учебные заведения. Казачество жило — но вне Родины.

Были и экзотические маршруты. Например, атаман Толстов вывел свой отряд в Персию. Оттуда они эмигрировали в Австралию, куда казаки пронесли полковые знамена.

Но надо понимать, что избавиться хотели лишь от враждебной части казаков. Многие же из них были либо политически равнодушны, либо поддерживали большевиков.

Например, 20% казаков служили в Красной армии - это такие знаменитости, как Примаков, Буденный и Миронов, которые командовали красными казаками.

Поэтому, пожалуй, основная часть казаков просто ассимилировалась.

Добровольное исчезновение

До 1936 года казаки не подлежали призыву в армию, несмотря на многовековую воинскую традицию.Ну а большинство казаков переквалифицировались в простых рабочих и крестьян.

Чтобы выжить, семьи меняли фамилии, прятали документы, сжигали фотографии. Вместо "казак" в анкетах писали "крестьянин", "рабочий", "служащий".«Раньше если есть казачья кровь - ею гордились. Теперь - скрывали. Лучше быть просто крестьянином», - из воспоминаний бывшего казака, жителя Воронежской области, 1970-е

Власти это поощряли. С теми, кто служил белогвардейцам, давно разобрались. А что трогать простых трудяг - пусть работают на благо страны.

И хотя никто не запрещал прямо говорить: «Я казак», люди понимали, что лучше не надо.

Почему казаки охотно шли к белым

Когда в 1917 году империя развалилась и разрозненные силы начали борьбу за власть, казачьи регионы - от Дона до Урала - оказались в эпицентре противостояния. Казаки, обладавшие военной подготовкой и дисциплиной, конечно, не смогли остаться в стороне.Революционные порядки им не нравились - они привыкли к свободе. Плюс им нравился традиционный уклад, а большевики его стремительно разрушали. Поэтому большинство быстро определили сторону.

По разным оценкам, до 60% казачьих формирований в годы Гражданской войны воевали на стороне Белой армии."Мы шли за тех, кто давал нам право жить по-казачьи, а не по-ихнему, - вспоминал один из уральских казаков в эмиграции. - А кто отнимал у нас землю, тот не брат".

Потомки казаков - как определить?

Конечно, самый простой способ - это если в семье осталась память, живые истории.Но это все было принято скрывать. Хотя я, например, узнал от своих прабабушек, что по одной линии у нас был московский дворянин, арендовавший особняк на Пятницкой. По другой - священник. Этих родственников не афишировали, но передавали информацию из уст в уста.«Дедушка говорил, что его отец "служил на лошадях". А потом замолчал навсегда. Мы узнали, что он был казаком, уже после его смерти — по старым фотографиям», - Елена С., Ростовская область

А вот все остальные мои предки - крестьяне - кто из нижегородских, кто из-под Калуги. Их происхождение, естественно, никто и не скрывал.

Вот и с казаками - большинство старались скрыть свое происхождение. Даже если в документах спецслужб все про тебя знали, но вел ты себя правильно - мог прожить вполне счастливую рабочую жизнь. А вот если вдруг решил кичиться своим казачьим происхождением - это опасно. Плюс соседи начнут думать о тебе плохо, ведь с казаками ассоциация была негативная - белогвардейцы!

Если смотреть по географии, то главные "казачьи гнезда" — это:

Юг России: Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края - территории бывших Донского, Кубанского и Терского войск. Вот тут как раз много ассимилированных казаков и осталось.

Урал и Сибирь: Оренбург, Тобольск, Барнаул, Омск, Иркутск - сюда казаки сами активно переселялись со времён Ермака. А в 1930-е еще им добавили "популяции" за счет депортированных.

Казахстан, Киргизия, Узбекистан — часть так и осталась после депортаций 1930–33 годов, хотя большинство вернулось в Россию после распада СССР.

Фамилии, по которым можно узнать казачье происхождение

Составлю здесь большой список фамилий. Ими не ограничиваются все казачьи фамилии, но это самые популярные:

По происхождению/местности: Мартыненко, Петренко, Федосеев, Донцов, Кубанцев, Терентьев, Ставропольцев, Казаченко.

По прозвищу/характеру: Скляров, Шаповалов, Кривоногов, Журавлев, Лисицын, Бойко, Рыжов.

По имени/отчеству: Демидов, Савельев, Никитин, Тимофеев.

По военной службе/чину: Дьяченко, Хорунжий, Есаулов, Атаманов, Прапорщиков, Старшин, Пономарёв.

По физическим чертам: Большаков, Кривощёков.

Тюркские и осетинские: Калмыков, Караулов, Енбеков, Казиев, Алагузов.

Знаменитые казачьи фамилии: Мелехов (главный герой романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» выбран не просто так), Платов (генерал М. Платов), Краснощеков (военный и командир), Науменко, Толстов, Каледин, Примаков.

Конечно, такие фамилии как Пономарёв или Журавлев встречаются далеко не только среди казаков. И, вместе с тем, они относятся к списку распространенных казачьих фамилий.

Недавно писал статью про подвиг наших казаков (недаром Наполеон ими так восторгался)

Ну это всегда не то , за один раз так наесться, что потом уже удовольствие не получать от клубникиНу и можно сколько хочешь есть клубнику - бесплатно.

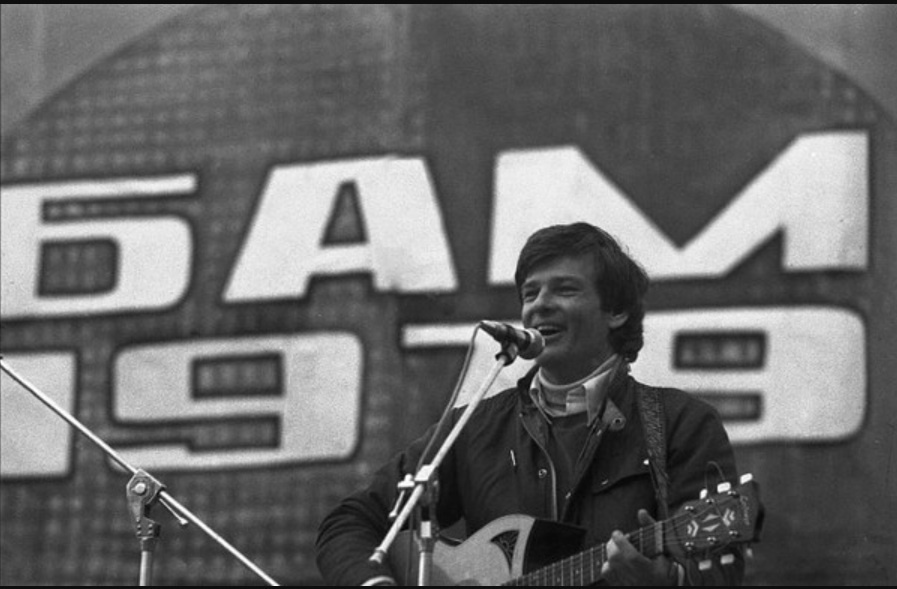

БАМ. Как жили простые люди на фоне «стройки века»

БАМ. Источник: vk.com/Российские железные дороги (ОАО "РЖД")

«Слышишь время гудит БАМ!

На просторах крутых БАМ!

И большая тайга покоряется нам» (Песня о БАМе)

Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали на центральной площади Тынды. Источник: Алина Емельянова, газета «Гудок»

23 апреля 1974 года БАМ был объявлен «Всесоюзной комсомольской ударной стройкой», а уже через пять дней с Ярославского вокзала Москвы на восток отправился поезд, который вез юношей и девушек в количестве 601 человека в дикий, но поистине прекрасный край.

Из Москвы уезжают первые строители на БАМ, 27 апреля 1974 года. Источник: little-histories.org

Все они были передовиками производства, комсомольцами-отличниками с идеальными характеристиками. Вот только куда ехали, с чем им предстояло столкнуться – «отличники» представляли себе, судя по всему, слабо. Но страна сказала: «Надо!», и они поехали.

Из Москвы уезжают первые строители на БАМ, 27 апреля 1974 года. Источник: Документальный проект РЖД «БАМ-50»

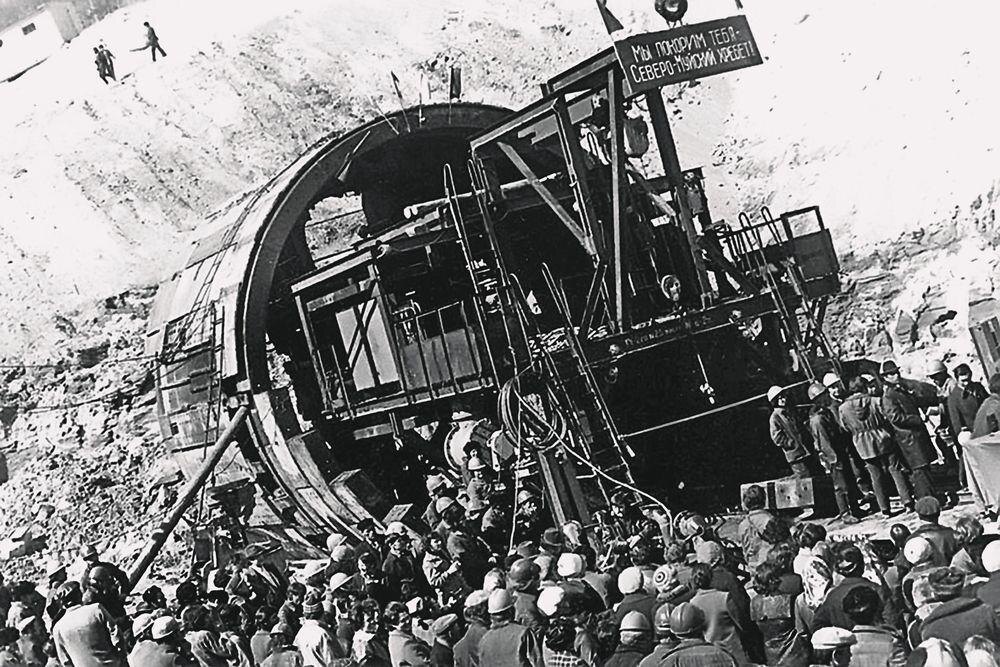

В итоге столкнуться комсомольцам пришлось с 7 горными хребтами, 11 широкими реками, вечной мерзлотой, непроходимыми лесами и неприступными скалами. А еще температурными перепадами от минус 50 зимой до плюс 30 летом, и очень голодными комарами…в огромном количестве.

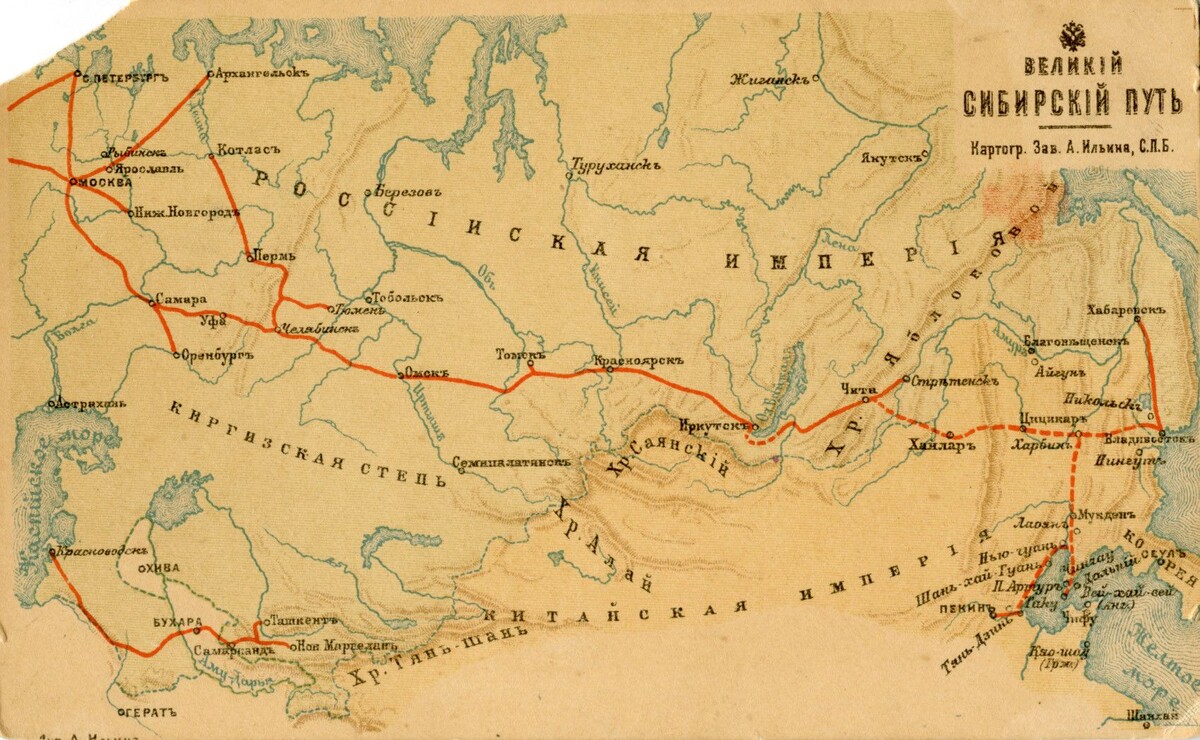

Когда в конце 19 века в Российской империи проектировали Транссибирскую магистраль, «Великий сибирский путь», была мысль, в том числе, проложить его к северу от Байкала, но две изыскательские экспедиции заявили, что в той местности не то что строить железную дорогу, там даже просто жить нельзя! Однако в 20 столетии мнения на этот счет изменились, и уже ни комары, ни другие проявления суровости далекого края не смогли остановить желающих приобщиться к «стройке века».

Маршрут Великого Сибирского Пути (Транссибирской магистрали) на карте, начало XX века. Источник: tatlin.ru

В апреле 1975 года на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый сводный отряд «Комсомолец Ленинграда» - 210 человек. Они встретились в Кингисеппе на базе комбината «Фосфорит», где, собственно, и готовили передовиков производства.

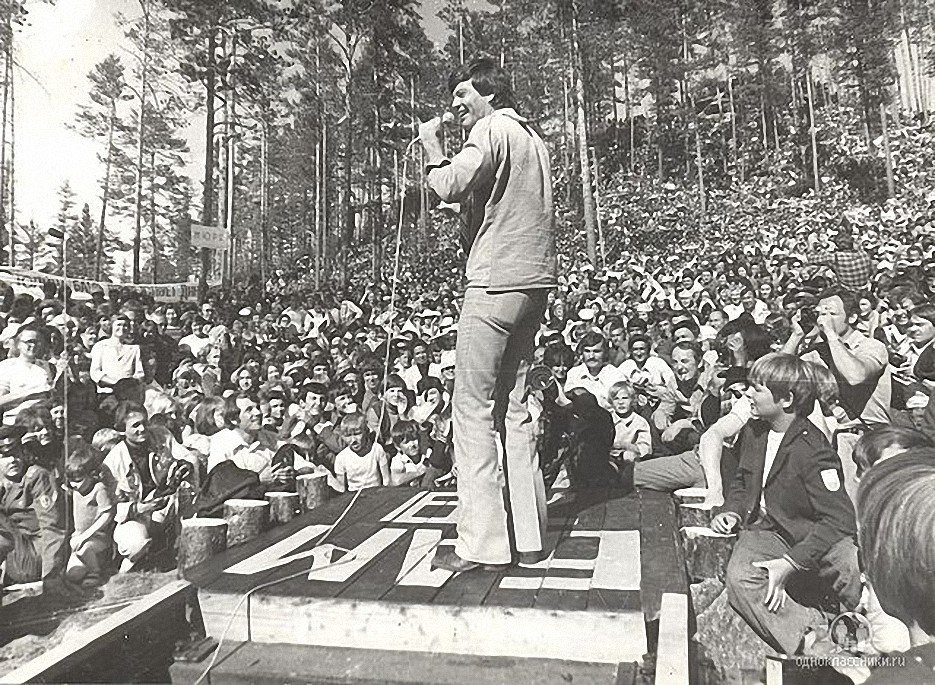

Бамовцы. Источник: komsomolrf.ru

За три месяца стажировки энтузиасты практически заново научились рыть котлованы, траншеи, прокладывать подземные коммуникации, закладывать фундаменты и вести монтаж зданий. Но, главное, они проходили психологическую проверку. Почти половина всех желающих отбор не прошла, остальные же получили новую специальность, верных товарищей и огромные, хотя и несколько туманные, перспективы.

Бамовцы. Источник: komsomolrf.ru

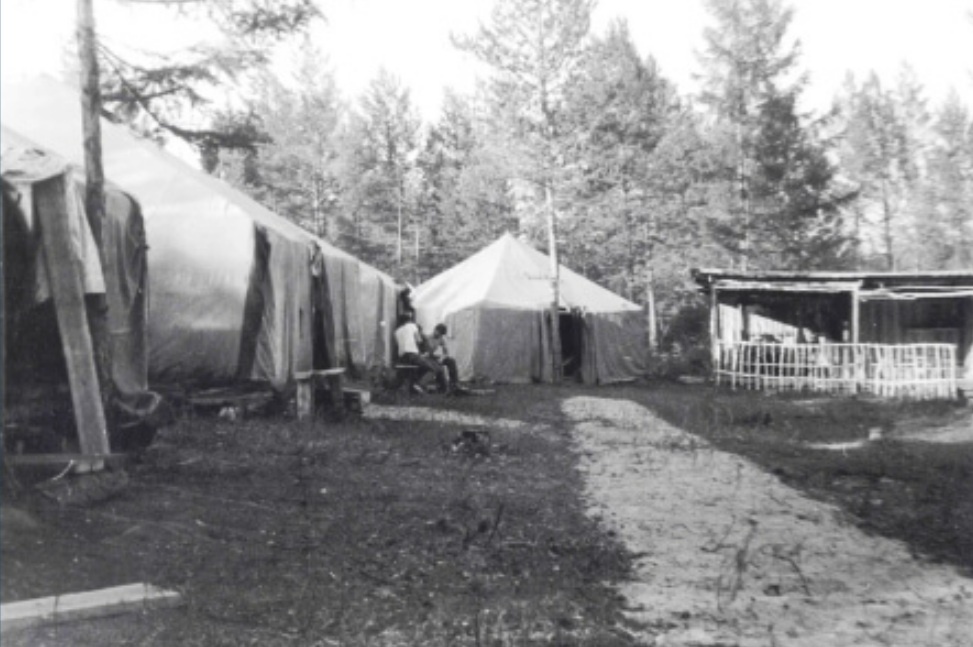

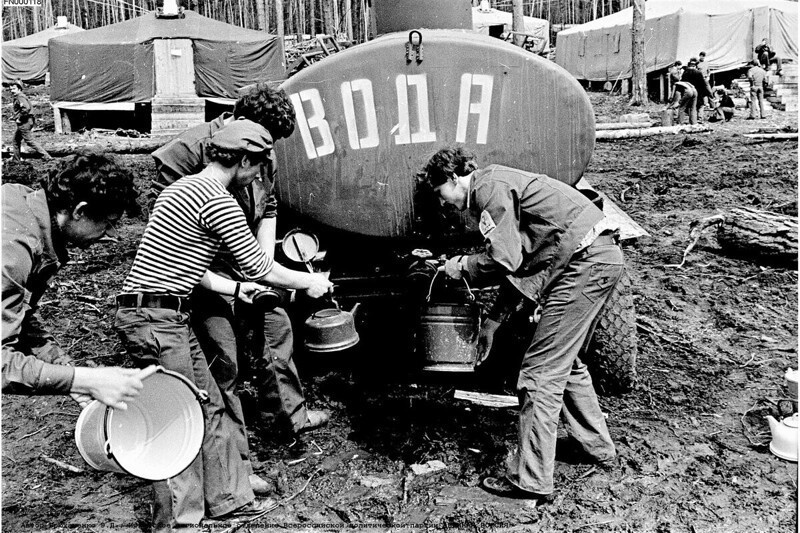

Кроме непосредственных обязанностей по рубке леса, геодезическим испытаниям и путевым работам, молодые специалисты практически с нуля обустраивали быт. Первый год комсомольцы жили в палатках на 15-20, а иногда и на 40 человек, несли круглосуточное дежурство у «буржуек», зимой просыпались с примерзшими к кровати волосами и…были счастливы!

Палаточный лагерь. Источник: bam50.ru

Многим, привыкшим к уюту современных квартир и окруженным всеми благами цивилизации, понять это, наверное, будет сложно, но давайте вспомним: Байкало-Амурская магистраль – это стройка, прежде всего, совсем молодых ребят, большинству из которых не было и 30-ти.

Бамовцы. Источник: fishki.net

Кроме того, это были дети тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и очередные испытания они воспринимали и принимали как новый вызов.

Бамовцы. Источник: fishki.net

Понимание важности данного проекта для страны и осознание собственной нужности заставляло людей совершать, казалось бы, безумные поступки. Жены ехали на стройку вслед за мужьями, иногда даже с грудными детьми! Тем не менее, далеко не только мечтами едиными жили бамовцы.

Бамовцы. Источник: Документальный проект РЖД «БАМ-50»

Их снабжали дефицитом и невиданными для всей остальной страны импортными товарами. В специальных магазинах можно было купить не только фрукты, колбасы и вина, но даже японские радиоприемники, немецкую обувь, финскую одежду. Правда, все это было значительно позже, а поначалу…да…только мечты, запах тайги и комары, будь они не ладны!

Продуктовый магазин. Источник: vk.com