Как японцы истребляли русское население Сахалина

Ровно 120 лет назад войска императорской Японии вторглись на русский остров Сахалин. Это повлекло за собой не только оккупацию южной части острова на десятилетия вперед, но и массовые расправы над мирным русским населением региона. Сделано это было с изощренной, поистине средневековой жестокостью.

Вторжение на Сахалин было предпринято японцами под самый занавес войны с Россией, летом 1905 года. Это произошло вскоре после гибели российского флота при Цусиме: некому стало сорвать десантную операцию.

Японцы отрядили для захвата Сахалина одно из самых боеспособных своих подразделений: 13-ю дивизию под началом генерала Кэнсая Харагути – в его распоряжении имелось 14 тыс. человек при восемнадцати орудиях. Со своей стороны, губернатор Сахалина Михаил Ляпунов располагал вдвое меньшими силами – причем значительная часть личного состава была укомплектована сахалинскими каторжанами, согласившимися взять руки «берданки» в обмен на свободу. Понятно, что это был контингент ненадежный и малообученный.

7 июля 1905 года две японских бригады высадились на берега залива Анива и двинулись на находившийся там пост Корсаковский (ныне город Корсаков). После взятия Корсаковского японцы продолжили наступление на север. 10-го они заняли Владимировку (ныне Южно-Сахалинск) – и вот тут произошла первая трагедия, показавшая, сколь большая беда обрушилась на остров. В захваченной Владимировке оккупанты отвели до 150 человек из числа мирного населения в лес и там расстреляли – свидетельства об этом оставили местный священник Алексей Троицкий и другие местные жители, которым повезло выжить.

Трупы закопали небрежно – у некоторых из расстрелянных конечности остались торчать из земли. До нас дошли имена некоторых из погибших. Это, в частности, сыновья местной жительницы Мавры Зотовой – Филипп (20 лет) и Георгий (17 лет), поселенец Михаил Креков (26 лет), крестьянин селения Владимировка Феоктист Отрощенко (50 лет), ссыльнопоселенец Георгий Погидаев (33 лет) и крестьянин из ссыльных селения Дальнего Максим Хоменко (45 лет).

В Государственном историческом архиве Сахалинской области хранится метрическая книга Березняковской церкви. Там написано, что 28 июля каждый из вышеупомянутых был «убит японцами». Их впоследствии похоронил священник Александр Бетин.

Сами японцы не отрицают этой зверской расправы, не имеющей никаких оправданий.

Уроженец префектуры Аити Харада Содзиро, артиллерист 13-й дивизии, отметил в своей записной книжке: «11 июля (по новому стилю – прим. ВЗГЛЯД.) мы заняли Владимировку. В этом бою более четырехсот врагов попали в плен. Кроме дружинников и солдат, мы также расстреляли всех остальных. Когда я видел это, я чувствовал как радость, так и сострадание. Это была ужасная картина». В свою очередь японский правовед Арига Нагао приводит отчет офицера-соотечественника, сообщившего, что во Владимировке солдаты микадо пленили до 150 дружинников. Поскольку все они были в гражданской одежде, японцы сочли пленников преступниками и бродягами. Как свидетельствовал этот капитан, «допросили их и казнили примерно 120 человек».

Позже количество жертв во Владимировке выросло еще больше. Как сообщает Троицкий, ужасная судьба постигла прислугу местного военного госпиталя и некоторых владимировских поселенцев. Их японцы также отвели в лес и расстреляли; также имели место и многочисленные случаи убийства отдельных лиц. Всего из гражданского населения Владимировки японцы убили около трехсот человек.

Троицкий негодовал: «Да неужели эту армию можно назвать культурной?» На самом деле японские военные власти хотели сократить труды и расходы, связанные с высылкой военнопленных и гражданского населения с острова – и наводили «экономию» столь зверскими методами. В японских документах указывалось, что тем представителям гражданского населения, которые позволили себе хотя бы косой взгляд в сторону самураев, эвакуироваться запрещается – они подлежали казни.

Дипломат Судзуки Еноскэ, долго служивший на Сахалине, сообщал министру иностранных дел Хаяси Тадасу в секретном отчете: «Во время оккупации немало русских было казнено из-за неблагонадежных действий».

Еще одно преступление оккупанты совершили у реки Найбы (Найбути), где с ними сражался партизанский отряд штабс-капитана Ильяса Даирского. Как позже установил местный краевед Виктор Горобец и его юные воспитанники из клуба «Следопыт», дружинники Даирского выдержали два жестоких боя, в ходе которых уничтожили сто пятьдесят японских солдат. Часть дружины полегла, а остальные во главе со штабс-капитаном Даирским были захвачены в плен и расстреляны.

Все обстоятельства последнего боя и гибели отряда Даирского до сих пор еще не известны. Так, краеведы обнаружили примечательное место, находящееся в месте впадения в Найбу ее правого притока Ласточки. Судя по всему, там наверху дружинники столкнулись с передовым отрядом японцев. Виктор Горобец считает, что теснимые врагами дружинники прыгали с этого обрыва на камни речного берега, и там внизу их добивали японцы. На это указывают многочисленные находки, сделанные на месте боя членами клуба «Следопыт».

Последний бой с превосходящими силами японцев выжившие дружинники приняли в Уртайской долине – в километре от устья Ласточки. Часть отряда погибла, оставшиеся сдались в плен.

«Вблизи села Отрадное (ныне Углезаводск – прим. ВЗГЛЯД) японцы перекололи и изрубили пленных дружинников штыками, словно скот. Но прежде они двенадцать верст вели их вдоль Найбы от Уртайской долины до устья реки Сейм. Возможно, ждали чьих-то руководящих указаний. Проведя подобную чудовищную с точки зрения международного права казнь, принимавшие это решение японские военачальники не только нарушили все существующие нормы человеческой морали, но и покрыли себя позором. Видимо надеялись, что никто об этом не узнает», – отмечал сахалинский краевед Андрей Клитин, изучавший эту историю спустя много лет.

В это время уже шли мирные переговоры между Россией и Японией. Отряд Даирского не дожил до подписания мирного договора всего пять дней.

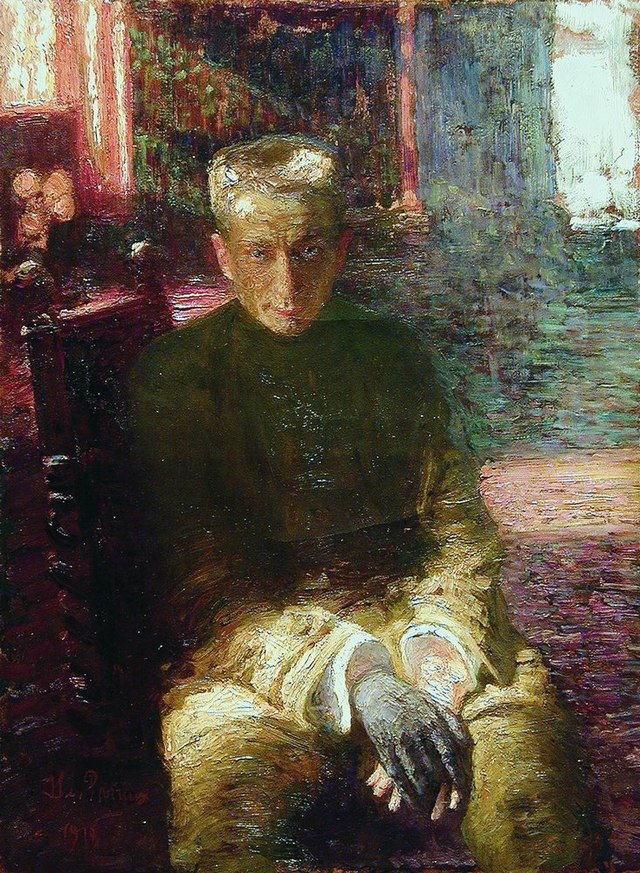

Одним из героев, сложивших голову при защите Сахалина, стал штабс-капитан 243-го Златоустовского пехотного полка Бронислав Гротто-Слепиковский, командовавший другим партизанским отрядом. Гротто-Слепиковский, в распоряжении которого было 175 человек, выдержал долгий и жестокий бой с японцами у озера Тунайча на юге острова.

«Сражение с японцами продолжалось до 11 часов ночи. День был ясный и жаркий. Во время сражения у нас было убито 11 человек и ранено 13 человек, а у японцев убито было около 300 человек, в том числе и их командир; мы сами ходили смотреть убитых японцев на другой день сражения. Японцы отступили обратно к Тунайчи в 11 часов ночи 20-го июля – и до 28-го июля за исключением их разведчиков мы японцев не видали», – делилась крестьянка Матрена Пиченежская (из ссыльных), служившая в отряде сестрой милосердия.

К слову, по свидетельству другой поселенки Татьяны Поюровской, японцы, поймав Залеванного, разведчика из дружины Гротто-Слепиковского, подвергли его пытке, требуя подробных сведений. В присутствии врача, контролировавшего процесс, в ноги несчастного втыкали штык, который затем вынимали и заклеивали рану пластырем – и так много раз. Затем пленного казнили.

Не в силах покончить с партизанами Гротто-Слепиковского в честном бою, японцы подтянули артиллерию и начали расстрел русского подразделения. Одним из первых погиб глава отряда, пораженный осколком. Дождавшись, когда большая часть партизан полегла убитыми и тяжело ранеными, японцы пошли в атаку. Захватив в плен тех, кто еще оставался в живых, японцы их расстреляли, перекололи штыками, а некоторых закопали в землю заживо.

Факт зверской расправы подтвердили поисковики, работавшие на этом месте в 1989-90 гг. Стоит привести выдержку из их отчета: «…на бровке окопа обнаружили в дальнейшем ставшую типовой находку – россыпь из 8 стрелянных гильз и 2 пустые обоймы от магазинной винтовки «Арисака» тип 27, – японские пехотинцы добивали тяжелораненых по обыкновению стоя над окопом».

Самураи не пощадили и женщин, служивших в отряде сестрами милосердия – о чем свидетельствует одна из находок. «Положение тела женщины и характер повреждений свидетельствовал о том, что она была погребена еще живой и пыталась выбраться из сооружения», – сухо констатирует отчет.

История устроенного японцами в 1905-м на Сахалине геноцида требует дополнительных исследований, так как до сих пор изобилует белыми пятнами. Японцы по понятным причинам не афишировали своих деяний на острове, но полностью скрыть правды им не удалось. Как писал в своем дневнике живший тогда в Токио православный святитель Николай Японский, на Сахалине «не было тогда иностранных корреспондентов, не перед кем было роль гуманных разыгрывать, и потому (японцы – прим. ВЗГЛЯД) показали себя в своем натуральном виде: массы мирных жителей избивали без всяких причин, женщин насиловали, других женщин и детей рубили и расстреливали так же, как мужчин; русских каторжников множество и массами расстреляли под предлогом, что «этот народ, мол, ни к чему не годный»; даже умалишенных больных повытаскивали из госпиталя и расстреляли...».

Точное количество убитых японцами сахалинцев не известно до сих пор. Наиболее хорошо задокументирована расправа над жителями Владимировки, но имеются свидетельства о том, что не менее жестоко самураи вели себя и в других занятых ими населенных пунктах.

Чрезвычайно характерно то, что, когда Россия и Япония подписали мирный договор, по которому южная часть Сахалина осталась за японцами, население оккупированной территории по большей части предпочло оттуда уехать. Таким образом, южный Сахалин стал почти необитаемым местом. Впоследствии на этой земле было образовано губернаторство Карафуто – японская территориальная единица. Карафуто просуществовало до августа 1945 года, когда советские войска вышибли японцев с южной части острова, взяв реванш за неудачу сорокалетней давности.

Источник